Tandis que sa maîtresse Stella triomphe dans le Don Giovanni de Mozart, le poète Hoffmann s’enivre dans la taverne attenante au théâtre. Échauffé par la présence de son rival Lindorf, il régale l’assemblée du récit débridé de ses déboires amoureux. Seul son ami Nicklausse s’inquiète de le ramener à la raison…

Maître des genres bouffes sous le Second Empire, Offenbach révéla son âme romantique dans cet opéra fantastique, qui est son œuvre la plus ambitieuse. Aussi satirique que poignante, elle repose sur un excellent livret qui rassemble plusieurs contes et dresse un portrait de la figure majeure du romantisme européen, E. T. A. Hoffmann. La création posthume des Contes d’Hoffmann remporta à l’Opéra-Comique le triomphe dont Offenbach avait rêvé toute sa vie.

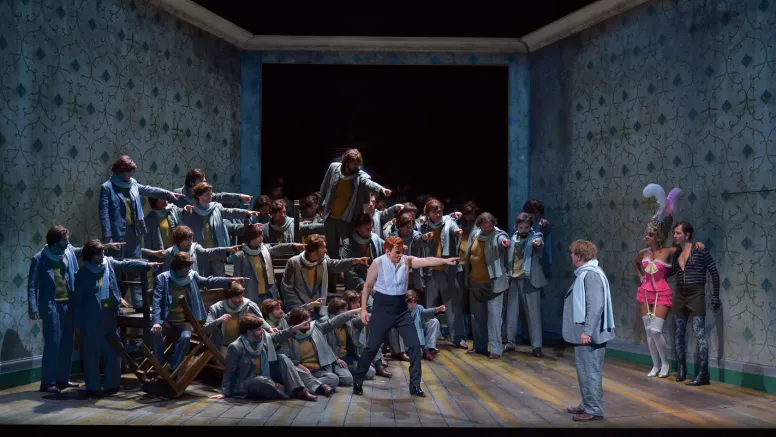

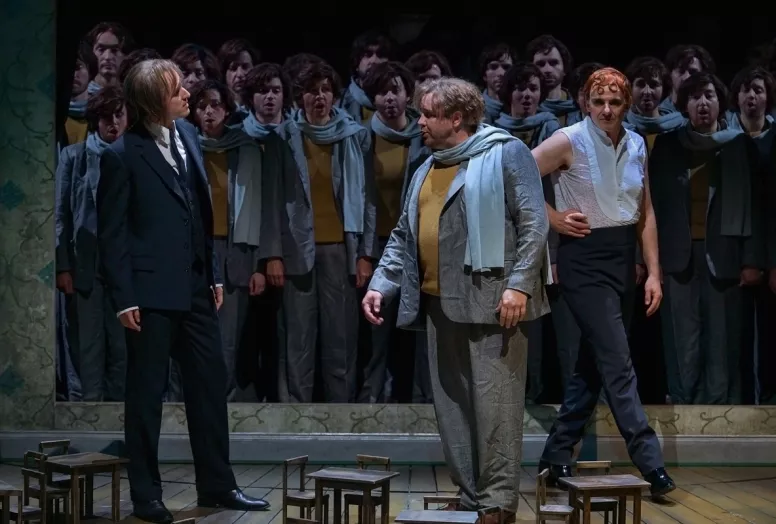

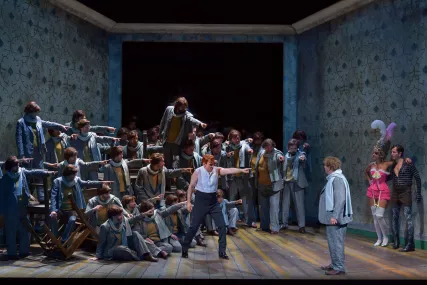

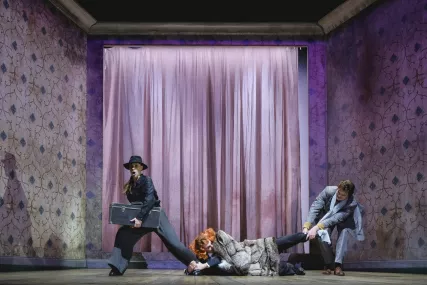

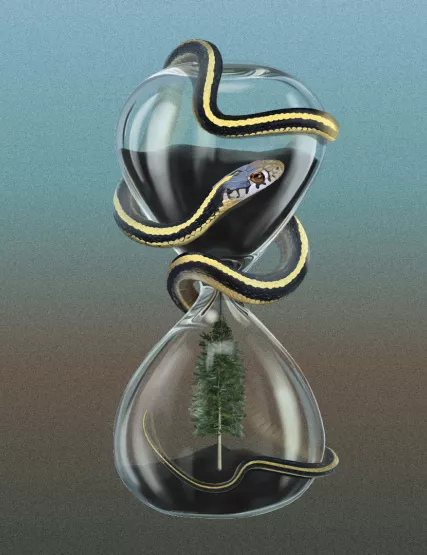

Fidèle à l’Opéra-Comique depuis ses débuts, Michael Spyres incarne le rôle dont rêvent tous les ténors. Lotte de Beer et Pierre Dumoussaud revisitent ce chef-d’œuvre et signent une plongée vertigineuse dans la psyché et les fantasmes d’un artiste dont l’inspiration lutte avec ses démons intérieurs.

Opéra fantastique de Jacques Offenbach, en cinq actes – ou en prologue, trois actes et un épilogue – inspiré de l’univers d’E. T. A. Hoffmann.

Livret de Jules Barbier, d’après la pièce écrite en 1851 avec Michel Carré.

Créé à l’Opéra-Comique le 10 février 1881.

Nouvelle production créée à l’Opéra national du Rhin le 20 janvier 2025, reprise du 25 septembre au 5 octobre 2025 à l'Opéra-Comique.

ACTE I

Dans la taverne de Luther, qui jouxte l’Opéra de Berlin, une joyeuse compagnie se rassemble à l’entracte, entracte d’une représentation du Don Giovanni de Mozart. C’est là que la Muse vient prendre en charge Hoffmann, un poète que l’amour détourne du travail. Pour l’heure, il attend la diva Stella, qui interprète le rôle de Donna Anna. La Muse prend l’apparence d’un ami d’Hoffmann, Nicklausse, et entreprend de manipuler un convive inoffensif, le conseiller Lindorf.

Lindorf découvre que Stella a fixé rendez-vous à Hoffmann et en conçoit de la jalousie. Hoffmann chante à l’assistance la chanson de Kleinzach et son esprit s’égare en cours de route. Il nie être amoureux, mais Lindorf l’asticote. Hoffmann s’exalte et propose de raconter trois de ses amours avant que l’opéra ne prenne fin.

ACTE II

Jeune étudiant en physique, Hoffmann est tombé amoureux d’Olympia, la fille du professeur Spalanzani. L’opticien Coppélius lui vend des lunettes qui lui font voir Olympia plus aimable encore. Lors d’une soirée que Spalanzani organise pour la présenter à la bonne société, Olympia effectue un brillant numéro de chant. Hoffmann ose lui déclarer sa flamme et, négligeant les avertissements de Nicklausse, ouvre le bal avec elle. La mécanique s’emballe tandis que Coppélius, furieux, vient dénoncer les malversations de Spalanzani. L’automate se détraque, Hoffmann en accuse le diable.

ACTE III

Hoffmann a ensuite aimé une jeune musicienne mais son père, le luthier Crespel, a tenté de les séparer. Hoffmann la retrouve et si la promesse de l’épouser l’enthousiasme, il s’inquiète de sa passion pour la musique. Pourquoi son père interdit-il à Antonia de chanter ? Que lui veut le docteur Miracle avec ses remèdes ? Est-elle malade ? Pour inciter Antonia à chanter, Miracle lui promet le succès, puis fait apparaître sa mère, grande cantatrice défunte. Antonia croit pouvoir unir l’amour au chant et succombe.

ACTE IV

Hoffmann est parti s’étourdir à Venise, dans la société de la courtisane Giulietta. Il ne l’aime pas, ce qui rassure Nicklausse. Mais le diabolique capitaine Dapertutto manipule Giulietta : pour quelques bijoux, elle séduit des hommes auxquels elle dérobe leurs reflets. Lors d’une soirée de jeu, elle conquiert facilement Hoffmann. Pour récupérer sa clé, Hoffmann affronte son amant Schlémil, lequel a sacrifié son ombre. Il le tue avec l’aide de Dapertutto. Meurtrier, il doit quitter la ville. Giulietta obtient qu’il lui laisse son reflet en souvenir. Puis elle le rejette publiquement. Furieux, Hoffmann tue son amant favori, l’affreux Pitichinaccio, et s’enfuit.

ACTE V

Dans la taverne, Hoffmann émerge de ses souvenirs et ne reconnait plus Stella qui sort de scène. Furieuse, elle le quitte. Nicklausse se démasque alors : la Muse l’incite à se mettre au travail. Il ne lui reste plus qu’à coucher ses souffrances par écrit.

Nous sommes à Berlin vers 1820. La saison du Théâtre royal affiche Don Giovanni qui est, depuis trente ans, l’opus mozartien préféré des Berlinois. Entre les deux actes du dramma giocoso, les messieurs du parterre se précipitent dans la taverne attenante. C’est là que le compositeur et poète E. T. A. Hoffmann attend la Stella, interprète du rôle de Donna Anna. Il connaît le spectacle par coeur et préfère, dans la fumée des pipes et les vapeurs de l’alcool, rêver à ses amours passées, préoccupé qu’il est par les admirateurs de sa diva. Ses amis ont tôt fait d’extorquer des confessions à ce conteur invétéré. Le second acte commencera sans eux. Mais à la fin du spectacle, Stella, vexée, abandonnera Hoffmann à sa griserie.

En 1851, Michel Carré et Jules Barbier, un jeune duo d’auteurs, élaborent cette fiction afin de donner forme à un « drame fantastique » basé sur l’artiste allemand lui même, mort trente ans plus tôt. Ses contes, sitôt traduits, sont devenus un phénomène de librairie dont ils entendent profiter. Leur idée : tirer de son oeuvre trois intrigues sentimentales, chacune campée dans un décor spécifique, dont le protagoniste masculin se confondra avec son auteur. Leur pièce présente donc à la fois la figure emblématique du romantisme allemand et ses plus fameux récits : « L’Homme au sable », « Le Violon de Crémone » et « L’Histoire du reflet perdu ». Avec en prime l’insertion d’un personnage créé par un ami d’Hoffmann (Chamisso) : Peter Schlemihl, l’homme qui a vendu son ombre au diable (1814).

Pour épargner l’aura d’Hoffmann, Barbier et Carré lui adjoignent un compagnon étudiant, Nicklausse, qui est en réalité sa Muse : issue des Nuits d’Alfred de Musset (1838), elle se dévoilera au dénouement pour le rappeler à son art.

Cet habile montage fait sensation au printemps 1851 au Théâtre de l’Odéon. Puis il est adapté en livret d’opéra pour Hector Salomon (1838-1906), chef de chant au Théâtre-Lyrique. La partition, terminée en 1866, est destinée au Théâtre de la Porte Saint-Martin où l’on exploite le registre fantastique. Mais elle reste dans le tiroir de Salomon faute de soprano capable d’interpréter les rôles féminins. Car, comme dans le drame, le livret repose sur la mise en réseau des personnages : toutes les femmes aimées, tous les adversaires d’Hoffmann et tous les valets comiques sont joués par la ou le même interprète, d’un acte à l’autre. Comme pour enfermer Hoffmann dans sa folie.

En 1873, Barbier (Carré est décédé) cède à Offenbach les droits du livret. Le célèbre compositeur, qui dirige alors le Théâtre de la Gaîté, se sent talonné par de jeunes rivaux comme Charles Lecocq. Il « écrit à la vapeur » (selon L’Art musical) pour diverses scènes parisiennes, sa « fièvre de production » donnant lieu à plusieurs créations par an. Il destine Les Contes d’Hoffmann à l’Opéra-Comique où ses Barkouf (1860), Robinson Crusoé (1867), Vert-Vert (1869) et Fantasio (1872) n’ont pas connu de véritable succès. Mais la valse des directeurs ajourne ses espoirs.

En 1877, Offenbach s’installe au 8 boulevard des Capucines, près du Grand Opéra (Garnier). Il compose Les Contes d’Hoffmann entre cette adresse chic et le Pavillon Henri IV, bel hôtel situé au vert sur la Terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Comme le Théâtre-National-Lyrique (rouvert à la Gaîté) se positionne, Les Contes sont préfigurés en « opéra fantastique ». Lorsque son directeur dépose le bilan, Offenbach négocie avec le Théâtre impérial de Vienne qui, en février 1879, donne la version allemande de Madame Favart.

Ses amis viennois, qui ne l’ont pas vu depuis trois ans, sont choqués : Offenbach est « semblable à une ruine » (Hanslick). Épuisé par la goutte, enveloppé de fourrures, parfois en chaise roulante, hanté par la mort, il travaille d’arrache-pied. Hoffmann le ramène au romantisme allemand, ranime ses rêves juvéniles, la nostalgie de son pays natal, sa vocation profonde. S’il a toujours instillé du sérieux et de la poésie dans ses comédies, il les met à présent au centre de cet opéra qu’il veut testamentaire. « Tout ce que je demande, c’est de vivre jusqu’à la première. » Mais en parallèle, il mène à terme La Fille du tambour-major pour les Folies-Dramatiques et entame Belle Lurette pour la Renaissance.

Le 18 mai 1879, il organise chez lui une audition publique des neuf numéros des Contes déjà prêts – dont la Barcarolle, en réalité prélevée dans ses Rheinnixen de 1864. Des solistes de l’Opéra-Comique sont mobilisés. Devant le succès, leur directeur Léon Carvalho s’engage à monter l’oeuvre. « Un fils de Weber nous est né boulevard des Capucines, en plein Paris ! » lit-on dans Le Ménestrel qui ajoute : « Le fantastique lui est chose connue. » En effet, Offenbach a su jouer de l’inquiétude suscitée par sa virtuosité au violoncelle, son humour et son physique étrange, tant caricaturé, au point que Flaubert intègre à son Dictionnaire des idées reçues une entrée OFFENBACH : « Dès qu’on entend son nom, il faut fermer deux doigts de la main droite pour se préserver du mauvais oeil. »

Offenbach doit transformer son opéra en opéra-comique (remplacer les récitatifs par des dialogues) et s’adapter à la distribution voulue par Carvalho, qui valorise ses vedettes. Hoffmann ne sera pas baryton mais ténor ; les rôles féminins seront chantés par une colorature. Ce sont Talazac et Adèle Isaac, qui viennent de triompher dans Roméo et Juliette de Gounod. L’excellent baryton Taskin, la jolie mezzo Marguerite Ugalde et le ténor de caractère Pierre Grivot, fidèle d’Offenbach, complètent la distribution.

L’été 1880 est studieux mais Offenbach ne peut ni achever la composition ni entamer l’orchestration des Contes. Tandis que la Salle Favart affiche Le Domino noir d’Auber et Jean de Nivelle de Delibes, les répétitions débutent le 11 septembre. Offenbach ne s’y rend que deux fois. Avant de s’éteindre le 5 octobre.

Dans la foulée des obsèques du 7 à la Madeleine, où chantent Talazac et Taskin, le compositeur Ernest Guiraud est invité à achever la partition, en particulier l’orchestration (il composera aussi des récitatifs pour une version opéra), tandis que Delibes termine Belle Lurette qui est créée à la fin du mois. À l’issue d’une pré-générale des Contes, le 1er février 1881, Carvalho décide de supprimer l’acte de Venise qu’il trouve plus féerique que dramatique. La barcarolle et des fragments du duo Hoffmann-Giulietta sont replacés ailleurs dans l’oeuvre.

Dirigée par Jules Danbé, la création du 10 février 1881 remporte un triomphe devant le tout-Paris. Les décors de Lavastre, les costumes de Thomas et l’abattage de la troupe sont à la hauteur de la partition. « Je doutais qu’une oeuvre sérieuse sorte jamais de la plume qui a écrit les excentricités d’Orphée aux Enfers. Eh bien ! je me suis trompé ! » s’exclame le très sérieux Ernest Reyer (Journal intime des débats). On s’accorde à reconnaître la dimension biographique de l’opéra, autoportrait déchiffrable à travers un portrait d’Hoffmann lui-même enchâssé dans une représentation… de Mozart. Tandis que l’éditeur Choudens publie la partition avec l’acte de Venise, l’oeuvre est jouée jusqu’à l’été, puis reprise la saison suivante, qui voit aussi le 7 décembre 1881 la création de la version allemande à l’Opéra de Vienne. Malheureusement, ce théâtre brûle… le lendemain. Il en ira de même de l’Opéra-Comique au printemps 1887, après 133 représentations des Contes. Chaque sinistre engloutit des documents de première main.

Entretemps l’oeuvre a été créée à Genève, New York et Mexico (1882), Prague et Anvers (1883), Berlin (1905) par le Komische Oper qui l’emmène à Londres en 1907, etc. Pour la remonter, l’Opéra de Vienne attend 1901 sous la direction de Gustav Mahler, et l’Opéra-Comique 1911 sous la direction d’Albert Wolff – avec l’acte de Venise cette fois.

Désormais Les Contes sont régulièrement joués Salle Favart et six productions se succèdent jusqu’en 1996 (en 1974, ils entrent au répertoire de l’Opéra, montés par Georges Prêtre et Patrice Chéreau). Les versions varient en l’absence de partition définitive. En 1904, elles ont intégré dans le rôle de Dapertutto la chanson « Scintille diamant », tirée de l'ouverture du Voyage dans la lune en 1904 par Raoul Gunsbourg. À Favart, Nicklausse est chanté par un homme de 1933 à 1972 ; la Muse est interprétée par une comédienne ; les rôles féminins sont tenus par des chanteuses différentes.

En 2025, après trente ans d’absence, le 10e titre le plus joué à l’Opéra-Comique revient dans une version établie par le chef d’orchestre Pierre Dumoussaud d’après l’édition critique de Jean-Christophe Keck. Il est servi par une distribution resserrée conforme au voeu d’Offenbach, et mis en scène par Lotte de Beer qui adopte sur l’action le point de vue de la Muse, divinité travestie en étudiant pour éclairer l’artiste perdu dans ses fantasmes, entre femmes rêvées et démons intérieurs.

La boîte scénique et l’esprit du créateur, s’ouvrant devant nous, ne font plus qu’un : n’est-ce pas fantastique ?

Par Agnès Terrier

Direction musicale, Pierre Dumoussaud • Mise en scène, Lotte de Beer • Avec Michael Spyres, Héloïse Mas, Amina Edris, Jean-Sébastien Bou, Raphaël Brémard, Nicolas Cavallier, Matthieu Justine, Matthieu Walendzik, Marie-Ange Todorovitch / Sylvie Brunet-Grupposo • Choeur, Ensemble Aedes • Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Marie-Ange Todorovitch, souffrante, est remplacée pour les représentations des 27, 29 septembre et 1, 3, 5 octobre par Sylvie Brunet-Grupposo.

Voir toute la distribution3h, entracte inclus - Salle Favart

210, 180, 145, 115, 80, 50, 35, 15, 6 €

Spectacle en français surtitré en français et en anglais.

L'ouverture des portes du théâtre se fait 45 minutes avant le début du spectacle.

Chaque année, des opéras sont accessibles en audiodescription. Des programmes en braille et en gros caractères sont disponibles gratuitement sur place. Un dispositif de « Souffleurs d’images » est aussi disponible sur demande.

16 emplacements spécifiques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sur réservation au guichet ou par téléphone. Ascenseur accessible par le 5 rue Favart.

01 70 23 01 44 | accessibilite@opera-comique.com

Des représentations inclusives et accueillantes pour les personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer…

Autour du spectacle

Pour découvrir

45 minutes avant la représentation, retrouvez la dramaturge du théâtre durant 15 minutes pour tout savoir sur l'œuvre et le contexte de sa création.

Salle Bizet | Gratuit sur présentation du billet

Pour se détendre

Le bar propose une restauration légère et des rafraîchissements dans le Foyer, dès l’ouverture des portes du théâtre.

Et si vous chantiez ?

Quelques jours avant d’assister au spectacle, rejoignez la cheffe de chant Iris Thion-Poncet pour un atelier participatif pour comprendre, ressentir et interpréter ensemble !

Plus d'informationsAccessibilité

Représentations en audiodescription | Vendredi 3 octobre à 20h et dimanche 5 octobre à 15h

Ce spectacle est accessible en audiodescription et un dispositif de « Souffleurs d'images » est disponible sur demande.

Consultez le programme de l'audiodescription des Contes d'Hoffmann ici

Séance Relax | Dimanche 5 octobre à 15h

Une représentation inclusive et accueillante pour les personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation.

Avant chaque opéra Relax, un guide FALC est disponible pour permettre de comprendre le contexte de création de l’opéra et son histoire. Il permet également d’anticiper les points de vigilance pendant la représentation qui pourraient surprendre les spectateurs.

Artistes

Opéra fantastique en cinq actes ou un prologue, trois actes et un épilogue, inspiré de E. T. A. Hoffmann | Adaptation de Jules Barbier tirée de la pièce écrite en 1851 avec Michel Carré.

Équipe artistique

Distribution

Production / coproduction

Partition éditée par Michael Kaye et Jean-Christophe Keck, © SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG

Avec le soutien de

La Fondation Signature pour la création des décors

La playlist

Une playlist permet de se plonger dans l'oeuvre d'Offenbach en amont et de prolonger l’expérience après l'opéra.

La fabrique du spectacle

Voir toutÀ chacun son tarif

Abonnements 25/26

Conquis·e par la saison ? Engagez-vous à l’avance avec l’abonnement et profitez d’avantages sur mesure.

Carte Favart 25/26

-15% pour les adultes | -50% pour les -18 ans : une seule carte pour tous vos avantages.

Places à l’unité

Envie de choisir librement ? Réservez vos places à l’unité de 6 € à 210 €. Tarifs réduits selon votre profil.

Mécènes du Cercle Favart

Le Cercle Favart vous réserve des places en bonne catégorie jusqu'à la dernière minute et profitez des avantages exclusifs.

Moins de 35 ans !

Bénéficiez d'une soirée spéciale, 5 000 places à 35€, des tarifs réduits : -35% sur tous les opéras de la saison, des places à 20€, des visites exclusives ou le Pass Culture