Vous souvenez-vous de votre découverte des Contes d’Hoffmann ?

C’est à l’époque où j’étudiais la mise en scène. J’étais à la recherche d’oeuvres pour un atelier. Un professeur m’a conseillé de regarder du côté d’Offenbach. Il pressentait que quelque chose dans ma personnalité pouvait trouver là une matière intéressante. J’ai découvert alors Les Contes d’Hoffmann. Mais j’ai fait le choix de travailler sur une oeuvre plus réduite, Vent-du-Soir ou l’Horrible Festin, une opérette en un acte. J’ai tout de même compris dès cette époque que Les Contes d’Hoffmann était un opéra extraordinaire, avec beaucoup d’esprit, rapide, riche de plusieurs genres, inachevé donc ouvert à beaucoup de choix possibles. Cette oeuvre est toujours restée à mon esprit.

Comment expliquez-vous cette affinité particulière avec l’univers d’Offenbach ?

Je pense que cela est dû à mon… impatience naturelle, si je peux dire les choses ainsi. Je n’ai pas la patience pour certaines oeuvres, pour celles de Wagner par exemple. Par contraste, j’aime chez Offenbach cette virtuosité de transformiste, cette aptitude à modifier dans l’instant une chose en une autre. C’est un compositeur qui sait ce qu’est le spectacle et dont les oeuvres possèdent une formidable théâtralité, offrent de l’espace pour la mise en scène. Et il y a sa musique évidemment, qui possède une identité immédiatement reconnaissable. Ici, ce n’est pas comme chez Rossini où il faut accepter d’alterner les moments de théâtre et les moments de pure virtuosité musicale, durant lesquels nous devons plus ou moins arrêter l’action pour plusieurs minutes. Chez Offenbach, j’aime l’allure, la pulsation, et aussi l’étrangeté, le côté loufoque et décalé. J’aime qu’il ne prenne rien au sérieux.

Il a été décidé que cette nouvelle production comprendrait les dialogues parlés, ce qui n’est pas systématiquement le cas dans les productions des Contes.

Appréciez-vous ces enchaînements de pur théâtre et de théâtre musical ? Trouvez-vous ce double matériel inspirant ?

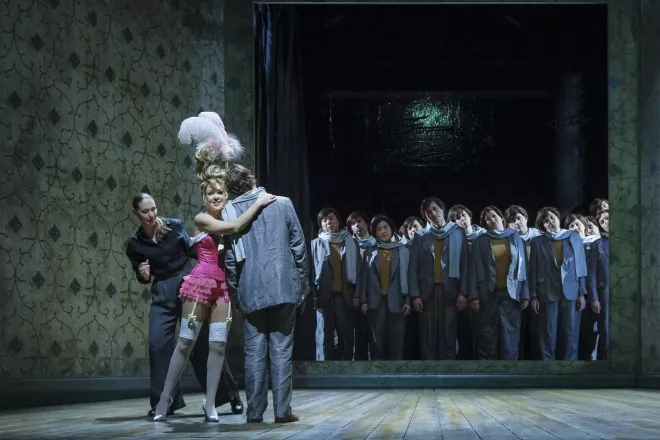

J’aime énormément cela ! Et si je ne vous répondais pas ainsi, cela signifierait que le choix que j’ai fait de diriger le Volksoper de Vienne serait une énorme erreur ! Le Volksoper est le théâtre de l’opérette dans cette ville, c’est-à-dire l’équivalent autrichien de l’opéra-comique. Et notre nouvelle production est rendue possible grâce à l’engagement de trois institutions, l’Opéra national du Rhin, le Théâtre national de l’Opéra-Comique et le Volksoper de Vienne. Je trouve donc très juste d’avoir fait ce choix initial. Plus profondément, j’adore le théâtre et la musique, le théâtre musical, c’est vraiment cela, la possibilité de tirer le meilleur profit de toutes les disciplines. Avec les mots seuls, il est possible d’atteindre immédiatement au sens, à la précision d’une scène, quand la musique, elle, apporte la puissance émotionnelle et une forme d’abstraction poétique. Le fait d’avoir de si nombreux ponts entre les mots et la musique, qui permettent constamment de créer des situations de comédie, de faire avancer l’action et surtout de donner un tempo particulier au spectacle, c’est une chance.

Quelles raisons vous ont amenée à faire un choix dramaturgique radical pour cette production en focalisant l’attention sur les deux personnages d’Hoffmann et de la muse ?

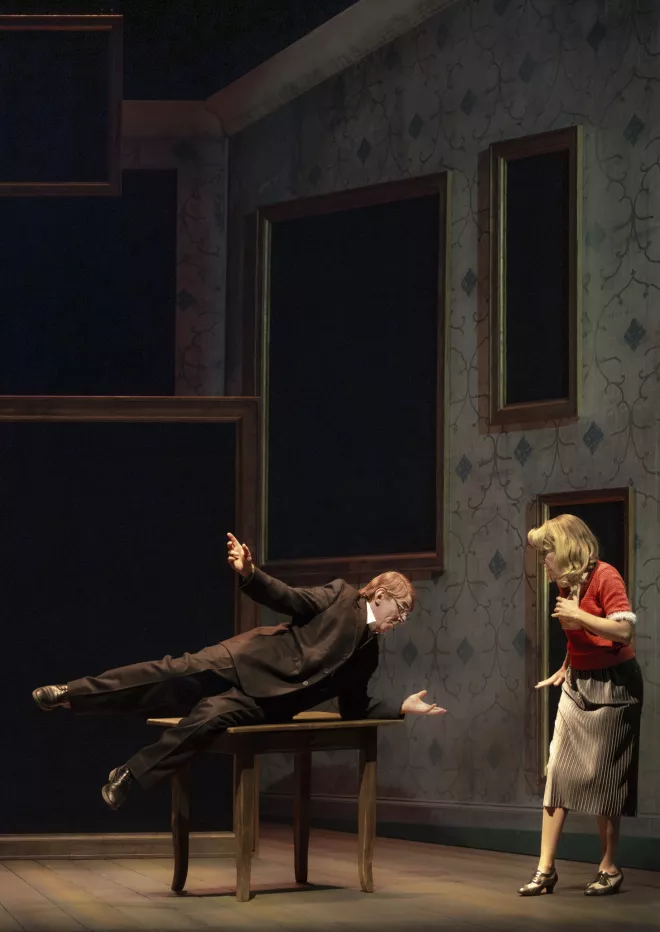

Cet opéra possède de nombreuses versions et Offenbach n’a pas pu l’achever. Les Contes d’Hoffmann a ainsi une forme singulière, qui en fait tout son prix, bien sûr, mais qui demande, pour que la mise en scène ait un sens, des choix forts. Les histoires que raconte cet opéra sont si complexes qu’elles demandent à être « recadrées ». Il n’est pas facile d’y trouver un focus émotionnel. Bien sûr, il y a Hoffmann, il est au centre, mais quel est exactement le développement du personnage ? Comment lui donner une réelle évolution dramaturgique ? La réponse immédiate, la plus évidente, est de se concentrer sur Hoffmann et ses amours, ses femmes. Mais le problème qui m’est spontanément apparu, c’est que ces figures féminines sont éminemment plates, bidimensionnelles : ce ne sont que les projections de la fantaisie d’un homme. Et dans ces conditions, la ligne émotionnelle ne varie pas. On retrouve systématiquement le même scénario : Hoffmann sent qu’il est aimé par une femme, qu’il doit lutter avec une force diabolique qui la manipule, et qu’il finit en victime. Cela se reproduit et se reproduit encore, sans véritable surprise. Et ces femmes n’ont pas d’autonomie, pas de secret, pas d’épaisseur, parce que ce sont ses propres créations. Mais il y a un dialogue magnifique, beaucoup plus intéressant, qui traverse pouvait questionner ce narcissisme, cet égocentrisme, ce « génie masculin » et la pensée qui le théorise. Pour voir au moins où cela pouvait nous mener. Le type de caractère qui ressent le besoin de dominer les autres, ou inversement qui se sent opprimé, déconsidéré, en étant en permanence obsédé par lui-même, se représentant par conséquent comme le centre de l’univers : je suis convaincue que cela commence et finit par une absence d’amour pour soi-même.

Nous avons donc sur scène un artiste, un écrivain en l’occurrence, dont l’activité créatrice est empêchée par des traumas, des problèmes. mais plus largement, il s’agit d’un créateur masculin…

Les problèmes auxquels il est confronté, nous les retrouvons surreprésentés dans quantité d’opéras : nous voyons les choses à travers un regard égocentrique, un regard masculin. Ce qui, je l’ai dit, aplatit, réduit, ridiculise la complexité du réel, et avant tout les personnages féminins. En tant qu’artiste femme, j’ai besoin de trouver une faille par laquelle passer pour mettre ce dispositif répétitif en question, voire en déroute. Il s’agit vraiment de déconstruire cette banale mécanique du désir. Puisque la Muse est une voix féminine, j’ai pensé que la déesse des arts pouvait questionner ce narcissisme, cet égocentrisme, ce « génie masculin » et la pensée qui le théorise. Pour voir au moins où cela pouvait nous mener.

Le type de caractère qui ressent le besoin de dominer les autres, ou inversement qui se sent opprimé, déconsidéré, en étant en permanence obsédé par lui-même, se représentant par conséquent comme le centre de l’univers : je suis convaincue que cela commence et finit par une absence d’amour pour soi-même.

Dans ce spectacle, nous naviguons constamment entre réalisme et fantaisie.

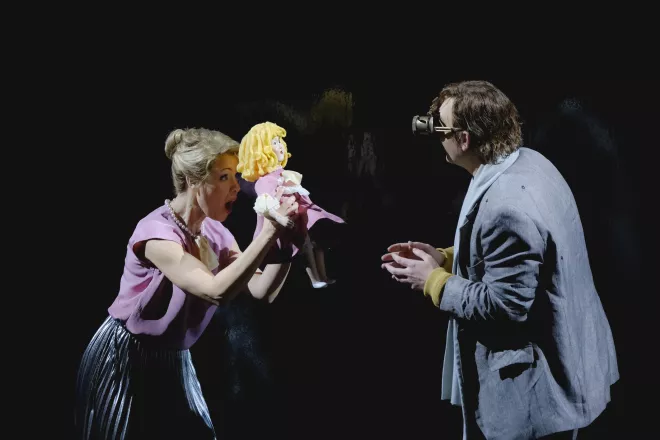

Parlez-nous de la muse. est-elle une projection d’Hoffmann ou un personnage bien « réel » ?

Je me rappelle d’une oeuvre d’Euripide dont un passage correspond à peu près à ceci : « Dieux, quoi que vous soyez, fictions de mon imagination ou phénomènes naturels, aidez-moi ! » En tant qu’artiste, je vois les dieux ou autres phénomènes de l’esprit comme des métaphores qui peuvent nous permettre d’apprendre quelque chose sur nous-mêmes. La Muse est à la fois une conscience artistique, une thérapeute, la représentante de la perspective féminine dans l’art, la conscience artistique en soi. Elle est en partie moi lisant tous ces livrets d’opéra que je dois mettre en scène… « Vraiment, les mecs ? ! Mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? » La Muse, c’est tout cela en même temps.

Lorsque j’ai pensé à ce personnage, c’est tout d’abord une femme d’un certain âge, une thérapeute expérimentée chez laquelle on ressent une forme de confort, et à même de poser exactement les bonnes questions, qui me venait à l’esprit. Mais comme à Strasbourg, nous avons à Paris tout à fait autre chose : une jeune et énergique interprète pour la Muse. Du coup, je me la représente désormais comme une Muse qui vit sa première expérience professionnelle, qui doit faire ses preuves, pleine de passion pour son métier mais décontenancée par la nature humaine, plus précisément la nature masculine.

Elle a une mission et elle doit faire ses preuves auprès du patron du mont Olympe ?

Exactement ! Elle est ambitieuse et veut relever le niveau de l’art. Elle est souvent frustrée parce que sa thérapie, qui lui semblait théoriquement parfaitement réglée, ne mène nulle part. Hoffmann finit par retourner toujours aux mêmes stéréotypes narratifs. Elle pensait avoir la chance de sa vie en devenant la Muse de la Poésie, mais rien n’est moins sûr avec un patient comme cet écrivain. Mais l’échec est relatif, loin d’être définitif. C’est une Muse qui apprend beaucoup et vite…

Propos reproduits avec l’aimable autorisation de l’Opéra national du Rhin.