C’est une légende urbaine du XXIe siècle. On dit qu’une nuit, des enfants sont partis de chez eux, sans prévenir leurs parents, dans une quête connue d’elles et d’eux seuls. Ils avaient emporté de quoi manger, des costumes, des tréteaux et des chants. Dans leurs haltes, ils se racontaient en musique l’histoire dont ils étaient en train de devenir les héros. C’est le récit de ce voyage initiatique que tisse cette « grande affabulation » musicale.

« Je devins un opéra fabuleux. » Arthur Rimbaud

Pour les maîtrisiennes et maîtrisiens de l’Opéra-Comique, âgés de 12 à 23 ans, Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazar composent un spectacle haut en couleurs, où l’esprit de la « fable en musique » des débuts de l’opéra se mêle à celui des processions et des fêtes populaires. Nos jeunes interprètes ne peuvent avoir de meilleurs guides dans le répertoire baroque où sont nées tant de formes d’union entre poésie et musique, entre danse et chant.

Dans ce voyage, ils traversent les époques et y glanent aussi d’autres musiques, modernes et contemporaines, qui viennent accompagner leur quête mystérieuse.

Conception artistique, Geoffroy Jourdain & Benjamin Lazar. Création.

Les extraits du spectacle La Grande Affabulation

Transcription textuelle

Les extraits du spectacle La Grande Affabulation

SCÈNE I • Le rêve de la répétition

Une répétition de la Maîtrise Populaire va commencer. Les élèves se préparent et discutent. L’une d’entre eux raconte avoir recueilli une pieuvre sur une plage, et avoir dû la jeter dans les toilettes pour qu’elle retourne à la mer. Une autre s’inquiète d’une chanson qu’elle n’a pas apprise. Autour de cette dernière, l’atmosphère se trouble. Soudain, la maîtrisienne se réveille en sursaut : cette répétition angoissante était un rêve. Elle prend son journal et s’y confie au sujet d’un cahier qu’elle a perdu, et qui contient des souvenirs précieux.

SCÈNE II • La séance extraordinaire

Un être mi-humain mi-oiseau apparaît dans l’ombre, bientôt suivi d’une nuée d’autres oiseaux et d’une cohorte de sorciers. Réunies en séance extraordinaire, ces créatures discutent des liens qui unissent leurs deux domaines : le visible et l’invisible. L’êtreoiseau présente la maîtrisienne à l’assemblée, racontant comment celle-ci l’a sauvé quand il était un oisillon tombé du nid. En récompense, oiseaux et sorciers se proposent de retrouver le cahier perdu de la jeune fille. Un oiseau l’a aperçu dans une forêt inaccessible. Le sorcier en chef se décide à le lire à distance, par la force de son esprit.

SCÈNE III • La forêt de Longue Attente

Le cahier contient une histoire, celle d’une cour où se déroule une fête sans fin. S’y rencontrent un prince et une princesse, qui s’aiment tendrement. Mais un noble jaloux leur fait boire un poison qui sème le doute dans leur amour. La princesse et le prince s’égarent alors dans la forêt de Longue Attente. Pour leur venir en aide, la maîtrisienne, qui a écouté toute l’histoire, devient elle-même un personnage du conte. À peine est-elle entrée dans la forêt que la maîtrisienne rencontre des êtres mi-hommes, mi-animaux, qui l’invitent à les suivre.

SCÈNE IV • Le chevalier somnolent

Apparaît le « Chevalier somnolent », suivi de ses compagnons. Ceux-ci ne savent ni comment le réveiller, ni où il souhaite se rendre. La maîtrisienne suggère, pour le faire réagir, de lui parler d’amour. Surgit alors le prince, dont la chanson mélancolique réveille chez les chevaliers et les animaux des souvenirs amoureux. Comme le Chevalier ne se réveille pas, la maîtrisienne et toute la troupe se décident à le rejoindre dans le sommeil. Les personnages endormis y sont visités par les allégories du rêve et du cauchemar.

SCÈNE V • La mer, le monstre et la danse de joie

Le Chevalier somnolent s’est réveillé : il veut aller voir la mer. Les oiseaux aident la maîtrisienne à sortir la troupe du sommeil. Tous et toutes se mettent en route vers le rivage. Sorti des flots sombres, un monstre surgit. Au moment où le chevalier s’apprête à le terrasser, un personnage s’interpose. C’est l’adolescente qui avait recueilli la petite pieuvre sur la plage, et qui a reconnu dans le monstre marin l’animal autrefois rescapé. La pieuvre reconnaît l’adolescente. Elle s’apaise et l’embrasse. La troupe se disperse dans la joie du printemps renaissant. La maîtrisienne n’a pas retrouvé son cahier, mais elle a pu inventer une autre histoire : la grande affabulation.

Musiques anciennes et portraits d’aujourd’hui - La Grande Affabulation est un spectacle musical mêlant théâtre, musique et danse. Nous avons voulu recréer l’esprit des « fables en musique » des débuts de l’opéra, faire découvrir à cette nouvelle génération les musiques de la fin de la Renaissance et du début de la période baroque qui servent de moteurs à la naissance de l'opéra ; puis, à partir des émotions et des réflexions que cette musique provoque en eux, inventer un récit contemporain qui leur ressemble, dans un esprit d’Heroic fantasy qui mêle divertissement et réflexions philosophiques et politiques.

Un projet sur mesure pour la Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique - Ce genre de projet n’aurait pas pu se faire dans un autre lieu car, pour concevoir cette Grande Affabulation, nous nous sommes appuyés sur les forces spécifiques du projet de la Maîtrise populaire. Celle-ci propose à des jeunes, sur l’ensemble de leur scolarité, une formation artistique variée, ouverte, abordant le chant mais aussi la pratique instrumentale, plusieurs types de danses (danse contemporaine, claquettes) et des cours de théâtre. Aller voir les cours de la Maîtrise dans leur établissement, c’est observer des élèves de tous âges confondus, de parcours et d’origines diverses apprendre à créer ensemble dans une atmosphère d’effervescence, de curiosité et d’écoute les uns envers les autres.

Une variété musicale à l'image de la Maîtrise Populaire - La Maîtrise Populaire réunit des effectifs et des compétences variés et complémentaires. Du chant soliste à la polyphonie à plusieurs voix par pupitres, de la voix de l'enfant à celle de jeunes adultes en passant par les voix en cours de mue, nous avons souhaité adapter les répertoires et leur interprétation aux spécificités d'un groupe qui réunira une multitude de formations comprises entre 1 et 80 chanteurs et chanteuses. Quelques incursions dans des répertoires récents (Benjamin Britten ou Terry Riley) et des adaptations inattendues des musiques anciennes permettront de mettre en valeur les pluralités de savoir-faire des jeunes maîtrisiens et maîtrisiennes. En fosse, un orchestre composé d'instruments des XVIème et XVIIème siècles participera à la réorchestration de ces musiques pour des effectifs inattendus.

Un processus d’écriture participatif - Après une phase d’observation, nous avons mené des ateliers préparatoires avec l’équipe, incluant la chorégraphe Gudrun Skamletz. Nous leur avons posé des questions sur les images et les pensées qui naissaient des mots et des mélodies que nous leur proposions. Nous les avons aussi interrogés sur la vie adolescente : comment ils ont pris conscience et vécu la sortie de l’enfance, quels souvenirs ils en gardent, comment ils définissent la période qu’ils traversent, quelle est la place qu’ils comptent donner au rêve et à l’imagination dans l’invention de leur vie. Il en est sorti une multitude de récits : peurs et rêves de l’enfance, projections vers l’avenir, souvenirs de contes ou d’histoires vécues. Ces récits et témoignages, nous allons les tisser avec les musiques et les contes anciens, faisant de l’anachronisme et du mélange des temps une des dynamiques du spectacle.

L'anachronisme est aussi au cœur des dispositifs assumés d'appropriation musicale - par exemple, faire cohabiter les claquettes et les métriques de la Renaissance, elles-mêmes inspirées de l'Antiquité grecque. Ce qu'elle génèrera d'inattendu et de spontané, en s'affranchissant des codes stylistiques en vigueur, sera l'un des moteurs de la narration du spectacle, et de sa fabrique. La mobilité des orchestrations et des effectifs participe de l'affabulation, et de la circulation entre les imaginaires.

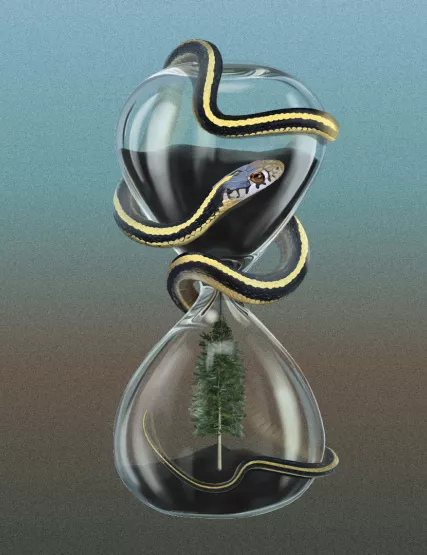

Un décor baroque en mouvement - La Maîtrise populaire ouvre en grand à ses jeunes artistes le plateau de l’Opéra comique. Pour les accompagner dans la construction de ces récits, Adeline Caron a conçu des éléments mobiles dont les agencements changent au fil des scènes : arbres portatifs, tables devenant des portes, chariots devenant des barques, ciel étoilé, océan de tissu argenté, grand monstre martin à combattre, marionnette géante animée par cinq enfants. Tous ces éléments empruntent à l’imaginaire baroque et à celui des contes, avec lesquels les jeunes artistes vont construire leur grande affabulation.

Costumes : les trésors de l’Opéra-Comique - Adeline Caron, qui conçoit aussi les costumes, est allée choisir dans les riches stocks de costumes de la maison. Cette Grande Affabulation sera donc aussi une grande ré-appropriation de la mémoire d’un lieu. Aux pièces nouvelles (oiseaux, bêtes sauvages réalisés par Julia Brochier) se mêleront les costumes d’Alain Blanchot, de Macha Makaïeff, de Renato Bianchi et d’autres créateurs et créatrices encore plus anciens ayant travaillé pour l’Opéra Comique et l’équipe actuelle va retravailler et unifier.

« Comme on fait son rêve, on fait sa vie » - Cette phrase de Victor Hugo dans la Promontoire du songe sonne comme une phrase de résistance à l’heure où les vérités alternatives et la parcellisation de la société font vaciller notre espace commun. Ces jeunes artistes ont conscience de l’importance de l’imagination, non pas seulement pour s’évader de la réalité, mais aussi pour construire une vie en commun, et transformer leurs désirs en réalité. Entreprise fragile, vouée aux difficultés personnelles et collectives, mais dont l’espace de la scène est là pour rappeler la force et la nécessité.

Depuis 1971, l’Opéra-Comique n’a plus de troupe permanente : solistes, choeur, orchestre et éventuellement danseurs sont spécifiquement engagés pour chaque spectacle. Mais depuis 2016, le théâtre dispose à nouveau d’une formation musicale. Ses cent vingt membres ont entre huit et vingt ans : il s’agit de la Maîtrise Populaire. Si elle souffle seulement sa neuvième bougie en 2025, la relation que l’Opéra-Comique entretient avec la jeunesse est aussi ancienne que le genre lui-même.

L’opéra-comique, genre parlé-chanté, est né au début du XVIIIe siècle dans les théâtres des foires parisiennes. Comme le montre une peinture du foyer de l’Opéra-Comique signée Henri Gervex, le public rassemblait adultes et enfants, toutes classes sociales confondues. Certains bambins issus de lignées de forains participaient aux représentations : ces artistes en herbe apprenaient l’art de leurs parents sur le tas, une opportunité particulièrement précieuse pour les filles. C’est d’ailleurs une enfant de la balle, Catherine Vondrebeck, qui a fondé l’Opéra-Comique en 1714.

La formation que propose la Maîtrise Populaire aux enfants d’aujourd’hui n’a plus rien de forain et se combine avec leur scolarité primaire puis secondaire. Elle met en oeuvre la pluridisciplinarité propre au genre de l’opéra-comique depuis son apparition. L’équipe artistique de La Grande Affabulation a donc inscrit le spectacle dans la lignée de cet héritage, en y intégrant à parts égales les trois disciplines enseignées dans la Maîtrise : le chant, la danse et l’expression dramatique.

Devenu institution en 1762, l’Opéra-Comique a continué de faire la part belle à la jeunesse dans ses spectacles. En 1875, le premier acte de Carmen de Bizet comprenait une « Marche et Choeur des gamins » devenue immédiatement populaire. En 1892, des chants d’enfants joyeux ouvraient et concluaient Werther de Massenet, mettant le drame en perspective.

Aujourd’hui encore, nos spectacles promeuvent toujours les figures enfantines. En janvier dernier, Marie-Ève Signeyrole a choisi de mettre en scène Médée de Cherubini du point de vue des enfants de la magicienne. Le motif de la perte d’un enfant, qui était le thème de Picture a day like this de George Benjamin en novembre dernier, scellera d’une toute autre façon le destin de Marguerite dans Faust de Gounod en juin prochain.

Au-delà de ces apparitions régulières dans la programmation de l’Opéra-Comique, les jeunes de la Maîtrise participent chaque saison à une production qui leur est dédiée. Chacune leur permet d’explorer un territoire artistique et d’y convier le public. Après un grand titre d’Offenbach en 2023, puis la création d’une toute nouvelle partition d’Isabelle Aboulker en 2024, place au répertoire baroque !

Comme l’avait fait Adrien Borne, l’auteur du livret d’Archipel(s) d’Isabelle Aboulker, Benjamin Lazar a tiré les dialogues de La Grande Affabulation de ses échanges avec les jeunes, ce qui s’apparente à une écriture de plateau dans la mesure où ce texte a été retravaillé au fil des répétitions, de façon à incorporer les propositions des interprètes. Ce phénomène, rarissime dans le monde lyrique, a été initié par l’Opéra-Comique en 2016 avec Joël Pommerat pour L’Inondation. L’objectif ici : que La Grande Affabulation émane le plus possible de ses interprètes et parle avec les mots de la jeunesse de leurs peurs, de leurs désirs et de leurs rêves.

La Grande Affabulation raconte la quête d’une maîtrisienne à la recherche de son journal intime, parcourant les profondeurs d’un univers onirique peuplé de créatures et de symboles. Sur ce récit se tisse un montage de chants, de madrigaux et de cantates, pour la plupart issus des périodes Renaissance et baroque, et dont les paroles originales sont conservées. Geoffroy Jourdain et Benjamin Lazar en font le pari : ces pièces anciennes peuvent résonner profondément avec les aspirations des jeunes d’aujourd’hui. Car elles expriment un élan, nouveau à la fin du XVIe siècle en Europe, vers une expression plus personnelle et plus véridique des passions humaines, libérée des canons formels. L’opéra qu’invente Monteverdi au début du siècle suivant mettra ce projet en oeuvre, dans les cours princières puis rapidement devant les publics urbains.

Le répertoire baroque favorise aussi la rencontre du sacré et du profane, domaines rigoureusement séparés au Moyen Âge. Les chansons de La Grande Affabulation font affleurer, sous les entités naturelles ou le langage de l’amour, l’ubiquité divine : un rapport spirituel au monde résonne dans le Hush, no more de Purcell comme dans Le Chant des oiseaux de Janequin. Pour révéler aux auditeurs la qualité paradoxale de ces musiques, Geoffroy Jourdain n’a cessé, durant les répétitions, d’inviter les interprètes à goûter la sensualité des poèmes chantés, tout en glissant derrière chaque mot une image vivante et spirituelle : celle de la fumée qui monte ou de la neige qui tombe. Enfin, La Grande Affabulation emprunte ses symboles à l’imaginaire baroque. Entre les mains des jeunes, les miroirs à main dans lesquels se contemplaient les aristocrates évoquent nos perches à selfie. Ainsi les images d’autrefois reflètent les préoccupations d’aujourd’hui.

Mais au-delà des éléments du récit, c’est le processus artistique lui-même qui a permis de dresser un pont entre cette époque et la nôtre. Car l’équipe artistique de La Grande Affabulation n’a eu de cesse de transmettre aux jeunes les éléments clés de l’esprit baroque : le jeu, l’improvisation, la fantaisie, le rêve, l’expression libre du sentiment, la contemplation de la nature ou encore la relation entre plaisir des sens et spiritualité. Tous ces fils tissent une toile qui lie le passé au présent et l’imagination au réel, pour aider les jeunes à toujours garder un lien avec l’enfant qui vit et vivra en eux.

Par Agnès Terrier et Céleste Combes

Direction musicale, Geoffroy Jourdain • Mise en scène, Benjamin Lazar • Chœur Maîtrise Populaire de l’Opéra-Comique • Orchestre Les Cris de Paris

Voir toute la distribution1h40 sans entracte - Salle Favart

30 € / 15 € (-18 ans)

Spectacle en français surtitré en français et en anglais.

L'ouverture des portes du théâtre se fait 45 minutes avant le début du spectacle.

Chaque année, des opéras sont accessibles en audiodescription. Des programmes en braille et en gros caractères sont disponibles gratuitement sur place. Un dispositif de « Souffleurs d’images » est aussi disponible sur demande.

16 emplacements spécifiques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, sur réservation au guichet ou par téléphone. Ascenseur accessible par le 5 rue Favart.

01 70 23 01 44 | accessibilite@opera-comique.com

Le théâtre est équipé de casques et boucles magnétiques, à retirer gratuitement au contrôle les jours de représentation, en échange d’une pièce d’identité.

Des représentations inclusives et accueillantes pour les personnes avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou psychique, maladie d’Alzheimer…

Les Pléiades

Autour du spectacle

Chaque production lyrique est accompagnée de Pléiades qui prolongent et enrichissent le contenu des œuvres à l'affiche.

Autour du spectacle

Pour découvrir

45 minutes avant la représentation, retrouvez notre médiatrice Céleste Combes, durant 15 minutes pour tout savoir sur l'œuvre et le contexte de sa création.

Salle Bizet | Gratuit sur présentation du billet

Pour se détendre

Le bar propose une restauration légère et des rafraîchissements dans le Foyer, dès l’ouverture des portes du théâtre.

Pour échanger

A la fin du spectacle les 11, 12 et 15 mai, retrouvez les artistes de la production en bord plateau pour un échange de 20 minutes.

Accessibilité

Représentations en audiodescription | Samedi 10 mai à 20h et dimanche 11 mai à 15h.

Ce spectacle est accessible en audiodescription et un dispositif de « Souffleurs d'images » est disponible sur demande.

Consultez le programme de l'audiodescription de La Grande Affabulation ici

Séance Relax | Dimanche 11 mai à 15h

Une représentation inclusive et accueillante pour les personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques et imprévisibles pendant la représentation.

Avant chaque opéra Relax, un guide FALC est disponible pour permettre de comprendre le contexte de création de l’opéra et son histoire. Il permet également d’anticiper les points de vigilance pendant la représentation qui pourraient surprendre les spectateurs.

Artistes

Conception artistique, Geoffroy Jourdain, Benjamin Lazar. Création.

Artistes

Équipe artistique

Distribution

Familles de personnages

Les maîtrisiens

Les oiseaux

Les sorciers

Les nobles

Les animaux de la forêt de Longue Attente

Les chevaliers et chevaleresses

Les allégories du rêve et du cauchemar

Rôles

*Principaux solos chantés dans Centoventi partite sopra passacagli

**Solos chantés dans Hush no more

La fabrique du spectacle

Voir tout

Les extraits du spectacle La Grande Affabulation

Transcription textuelle

Les extraits du spectacle La Grande Affabulation

À chacun son tarif

Abonnements

Conquis·e par la saison ? Engagez-vous à l’avance avec l’abonnement et profitez d’avantages sur mesure.

Carte Favart

-15% pour les adultes | -50% pour les -18 ans : une seule carte pour tous vos avantages.

Places à l’unité

Envie de choisir librement ? Réservez vos places à l’unité de 6 € à 175 €. Tarifs réduits selon votre profil.

Mécènes du Cercle Favart

Le Cercle Favart vous réserve des places en bonne catégorie jusqu'à la dernière minute et profitez des avantages exclusifs.

Moins de 35 ans

Bénéficiez de tarifs spéciaux : l'abonnement Jeunes Presto avec des réductions jusqu'à 55%, -35% sur tous les opéras de la saison et des places à 20€ une semaine avant la première.