L’Opéra-Comique est fondé sous le règne de Louis XIV, en 1714. Il s’agit de l’une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales de France avec l’Opéra de Paris et la Comédie-Française. Dès 1714, on appelle aussi opéra-comique le genre de spectacle représenté par l’Opéra-Comique. Comique ne signifie pas que le rire est obligatoire, mais que les morceaux chantés s’intègrent à des scènes parlées de comédie. L’opéra-comique s’oppose à l’opéra entièrement chanté.

Lorsque les Comédiens Italiens sont renvoyés de Paris par Louis XIV en 1697, des troupes françaises se produisant dans les foires Saint-Germain et Saint-Laurent récupèrent canevas et personnages italiens pour inventer un nouveau spectacle d’esprit parodique, avec des passages chantés en vaudeville. À la tête d’une troupe foraine, Catherine Vondrebeck veuve Baron obtient en 1714 un privilège pour son spectacle désormais nommé « Opéra-Comique ».

Dans les premières décennies du XVIIIe siècle, les spectacles composites de l’Opéra-Comique forain empiètent sur les privilèges des deux troupes royales, l’Opéra et la Comédie-Française. L’Opéra le tolère car les parodies de l’Opéra-Comique lui font de la publicité : l’Opéra-Comique est donc autorisé à chanter en échange d’une part de ses recettes. En revanche, la Comédie-Française envoie des commissaires de police, édicte des interdits et fait parfois fermer l’Opéra-Comique lorsqu’elle estime son monopole menacé.

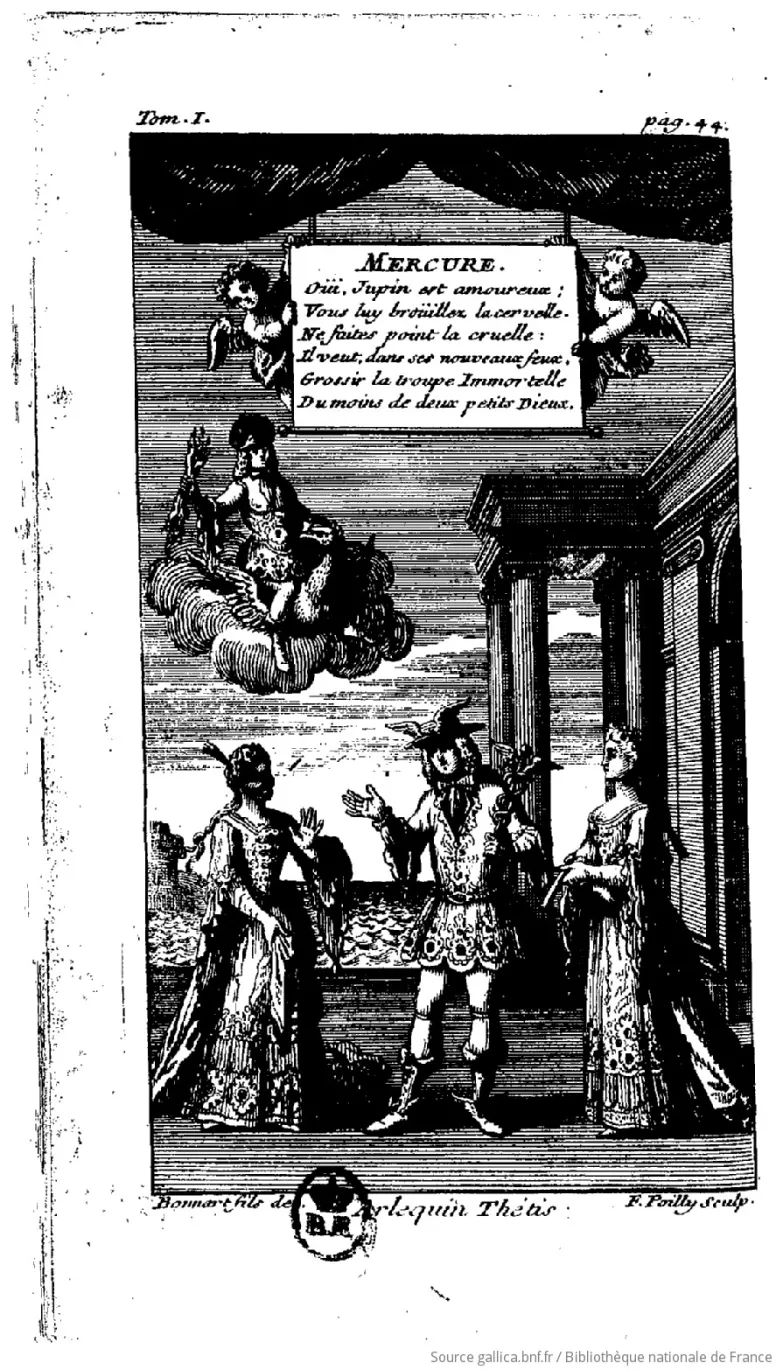

L’Opéra-Comique ne cesse donc d’inventer de nouvelles formes : pièces en prose (si interdiction des vers), en monologue (si interdiction du dialogue), en charabia (si interdiction du français), avec des marionnettes (si interdiction des acteurs), en pantomime (si interdiction de la voix). En 1715, avec des écriteaux qui font chanter par le public les paroles des personnages sur des airs connus (les vaudevilles), l’Opéra-Comique forain invente le karaoké.

Représentation d’un opéra-comique avec écriteaux, frontispice, Le Théâtre de la Foire ou l’Opéra-Comique, tome I, Lesage et d’Orneval, 1721, Département Littérature et art © BnF

Malgré plusieurs fermetures dues à la rivalité des théâtres, en particulier à l’animosité de la Comédie-Française, l’Opéra-Comique s’installe dans le paysage culturel. Auteurs et compositeurs commencent à y proposer des contributions originales. Son répertoire est publié à partir de 1721.

Au fil des siècles, l’opéra-comique en tant que genre dramatique a pris différentes formes, toutes reposant sur l’alternance du parlé et du chanté, et qui constituent aujourd’hui le répertoire de l’Opéra-Comique en tant qu’institution.

Comédie à vaudevilles

Un vaudeville ( terme dérivé de «voix de ville» ) est un air populaire ( chanson ou air d’opéra à la mode ) susceptible de recevoir de nouvelles paroles. Sous l’Ancien Régime, les vaudevilles sont chantés sur le Pont-Neuf et dans les théâtres forains, dont l’Opéra-Comique. Croisant folklore et actualité dans un esprit satirique, ils font appel à la mémoire musicale du public. Ce sont souvent des airs parodiques. Au XVIIIe siècle à l’Opéra-Comique, la parodie, qui consiste en la transposition d’un récit ou d’une œuvre de caractère noble dans un milieu populaire et contemporain, revêtait toutes les dimensions: éclats ( une phrase ou une tournure mélodique détournées ),

airs-vaudevilles, parodies dramatiques ( pièce ou acte entièrement parodié ). Les parodistes s’attaquaient à des pièces connues et académiques, et en assuraient ainsi la publicité et la consécration paradoxale.

Le spectacle L’Île de Merlin ou Le Monde renversé, créé en juin 2025 dans la salle Bizet, était à l’origine une comédie à vaudevilles de Lesage et d’Orneval, créée à la Foire Saint-Laurent en 1718. Louis Anseaume en a remanié le livret dans sa version de 1753, toujours en vaudevilles. En 2025, la metteuse en scène Myriam Marzouki a fait le choix d’un traitement particulier pour ces airs populaires: « Nous avons été fidèles au principe du vaudeville comme clin d’œil au spectateur et connivence partagée avec le public. Plutôt que de chercher la reconstitution historique, avec l’exécution des vaudevilles indiqués dans la partition et qui ne font plus sens pour nous, on s’est donné la liberté d’actualiser le principe pour mieux en respecter l’esprit. »

Comédie mêlée d’ariettes

De la « comédie à vaudevilles » originelle, l’opéra-comique évolue mi-XVIIIe vers la « comédie mêlée d’ariettes »,

une forme dramatico-musicale très stimulante pour les compositeurs : les ariettes sont des airs légers d’imitation italienne, dont la musique et le texte sont originaux. Ses livrets et ses partitions circulent alors dans toute l’Europe, avec un succès comparable à son alter ego italien, l’opera buffa. Les Allemands (de Mozart à Weber) s’en inspireront pour développer leur genre national, le Singspiel. Les échanges sont aussi soutenus avec la zarzuela, genre lyrique espagnol né au XVIIe siècle.

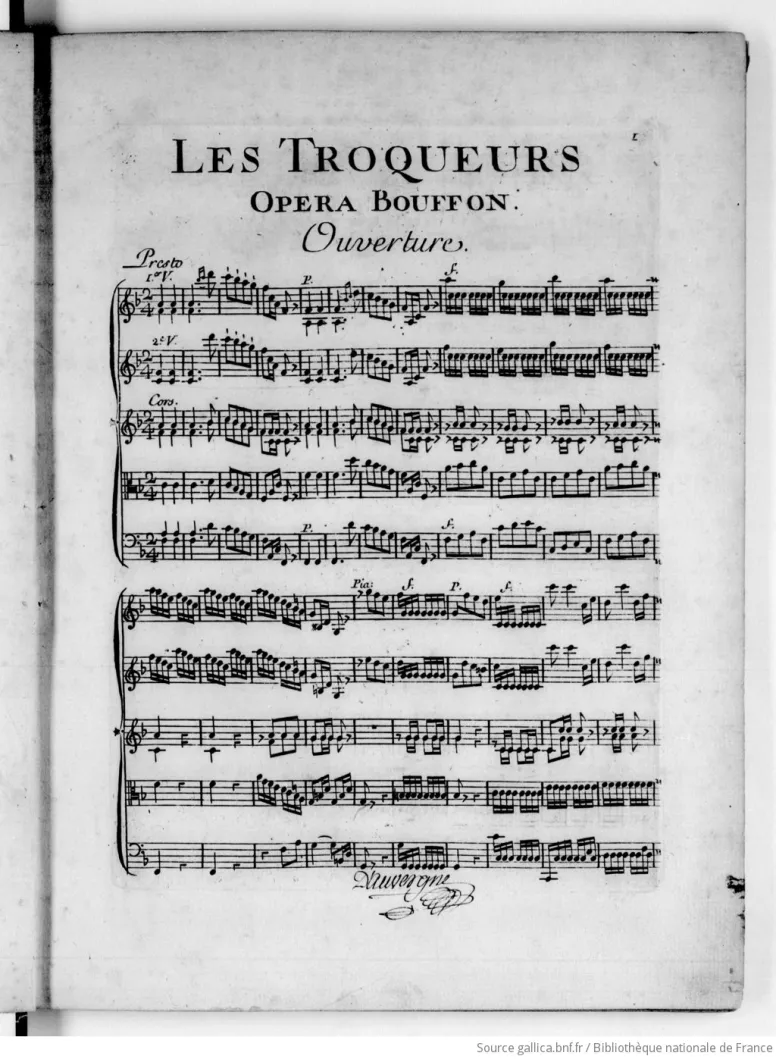

Le premier opéra-comique entièrement original, Les Troqueurs de Dauvergne, est créé en 1753 et connaît un succès dans toute l’Europe. Sous-titré «opéra bouffon», il est créé dans le contexte de la Querelle des Bouffons, qui cristallise de vieux débats opposant les musiques française et italienne, et oppose à coups de libelles et de pamphlets le genre populaire italien ( opera buffa, comparable à l’opéra-comique français ) et le genre noble français

( tragédie lyrique, comparable à l’opera seria).

Les Troqueurs, Antoine Dauvergne, partition imprimée en 1755, Département de la Musique © BnF

Avec la comédie-ballet Zémire et Azor ( 1771 ), composée par Grétry sur une intrigue de Marmontel, d’après le conte La Belle et la Bête et les Mille et Une Nuits, l’opéra-comique gagne en qualités littéraires et musicales, et évolue vers davantage de spectaculaire. En 2023, la mise en scène de Michel Fau ( dir. musicale Louis Langrée ) rend compte de l’importance des prodiges visuels et musicaux dans cette œuvre phare du répertoire de l’Opéra-Comique.

[En savoir plus sur cette production].

En 1807, un décret impérial simplifie et organise la vie théâtrale. L’Opéra-Comique figure sur la liste des quatre principaux théâtres parisiens et son genre est fixé: « comédie ou drame mêlés de couplets, d’ariettes ou de morceaux d’ensemble ».

Opérette et opéra bouffe

Au siècle romantique, alors que l’opéra-comique tend au drame, Offenbach développe l’opérette, puis l’opéra bouffe, en se réclamant de l’opéra-comique satirique du siècle précédent.

Une opérette est un petit opéra-comique alternant scènes parlées de comédie et passages chantés voire dansés, traitant de sujets dits « légers », généralement sur un ton parodique ou satirique. Citons La Chauve-souris de Johann Strauss ( 1874 ) mise en scène par Ivan Alexandre sous la direction musicale de Marc Minkowski en 2014 [En savoir plus sur cette production], ou encore Les Mousquetaires au couvent de Louis Varney ( 1880 ), spectacle adapté et mis en scène par Jérôme Deschamps, avec Laurent Campellone à la direction musicale, en 2015 [En savoir plus sur cette production].

De plus grandes dimensions, les opéras bouffes empruntent eux aussi leurs personnages et leurs intrigues à la comédie. Avec La Périchole ( 1874 ), Offenbach choisit toutefois un sujet plus sérieux et s’intéresse au lyrisme des sentiments. En 2022, Valérie Lesort a proposé une mise en scène de cet opéra bouffe en trois actes sur un livret de Meilhac et Halévy, avec Julien Leroy à la direction musicale.[En savoir plus sur cette production].

Les successeurs d’Offenbach font évoluer l’opérette vers la comédie-vaudeville ( comédie en chansons jouée au XIXe siècle dans les théâtres des boulevards parisiens ), puis vers la comédie musicale, spectacles plus légers, grand public et qui nourriront le développement du cinéma.

Avec La Petite Boutique des horreurs, c’est un film américain qui inspire à son tour à Howard Ashman et Alan Menken une comédie musicale créée à Broadway en 1982, et donnée sur la scène de l’Opéra-Comique en décembre 2022, dans une mise en scène de Valérie Lesort et Christian Hecq ( dir. musicale Maxime Pascal ).

[En savoir plus sur cette production].

Résumé des trois chapitres

L’Opéra-Comique, c’est un théâtre original né dans les foires de Paris. Il mélange musique et théâtre parlé. Au fil du temps, il a changé de lieux, d’artistes et de formes, tout en gardant son esprit créatif. Les rues qui entourent le théâtre (Boulevard des Italiens, rue Favart, rue de Marivaux), rappellent cet héritage.