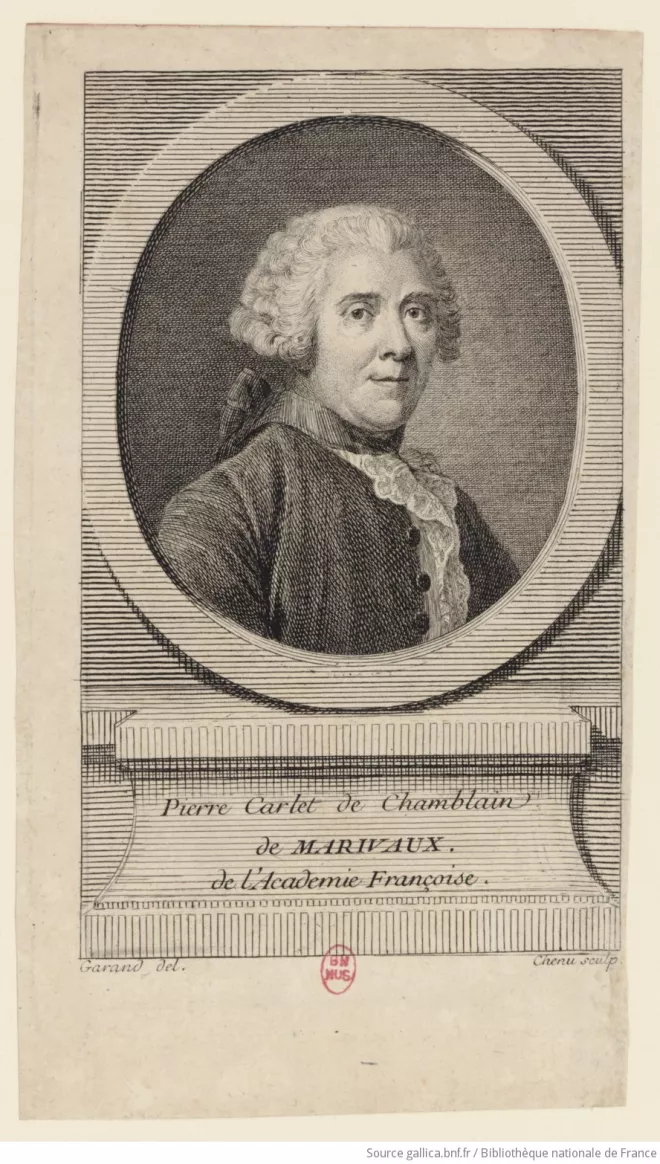

Des deux rues qui longent le bâtiment, l’une doit son nom au couple d’artistes formé par Justine ( 1727-1772 ) et Charles-Simon ( 1710-1792 ) Favart : elle est comédienne, et révolutionne le costume de scène, lui est librettiste, régisseur puis directeur de l’institution. L’autre est nommée rue de Marivaux. Pourtant, Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux ( 1688-1763 ), dramaturge, romancier et essayiste, n’a jamais écrit de livret d’opéra-comique.

En quoi sa vie et son œuvre ont-elles un lien avec l’Opéra-Comique ?

Les comédies de Marivaux sur la scène de l’Hôtel de Bourgogne

Marivaux, auteur français, écrit entre 1720 et 1740 la grande majorité de ses comédies non pas pour la Comédie-Française mais pour la Comédie-Italienne, où ses pièces connaissent un certain succès. Or, en 1762, les troupes de la Comédie-Italienne et de l’Opéra-Comique ( jusqu’alors installé à la Foire ), sont réunies sous le nom de

Comédie-Italienne et installées à l’Hôtel de Bourgogne. Cinq acteurs-chanteurs forains partagent ce lieu de théâtre officiel avec la troupe italienne : Nicolas-Médard Audinot ( 1732-1801 ), Jean-Louis La Ruette ( 1731-1792 ), Jean-Baptiste Guignard dit Clairval ( 1735-1797 ), Mlle Nessel et Mlle Deschamps ( 1730-1764 ). La Comédie-Italienne obtient ainsi, en plus du monopole des pièces à canevas et en italien, le monopole de l’opéra-comique, officialisant l’orientation lyrique de son répertoire.

Le nombre de représentations des pièces de Marivaux, qui meurt en 1763, décline rapidement. Alors que Marivaux avait contribué à orienter le répertoire du théâtre vers des spectacles davantage musicaux, en s’associant notamment avec le compositeur Jean-Joseph Mouret, les divertissements ( passages chantés et dansés qui ponctuent une pièce de théâtre ) ne suffisent plus au public. Même une pièce proche d’une comédie-ballet comme Le Triomphe de Plutus, comédie en un acte créée en 1728 et sans doute la pièce la plus musicale de Marivaux, ne parvient pas à rivaliser avec le répertoire des Italiens. À la fin de la saison 1768 - 1769, les acteurs parlants jouant des rôles de comédies françaises quittent la troupe. Pendant une dizaine d’années, les pièces françaises parlées sont laissées de côté et seules quelques représentations exceptionnelles de comédies de Marivaux peuvent être notées : trois représentations d’Arlequin poli par l’amour en 1771 et une représentation de La Mère confidente en 1776 au Trianon pour la reine.

Puis, pour des raisons économiques, la tendance s’inverse. En 1779, le répertoire italien est supprimé sur ordre des Gentilhommes de la Chambre du Roi, et quelques comédies de Marivaux réapparaissent sur scène

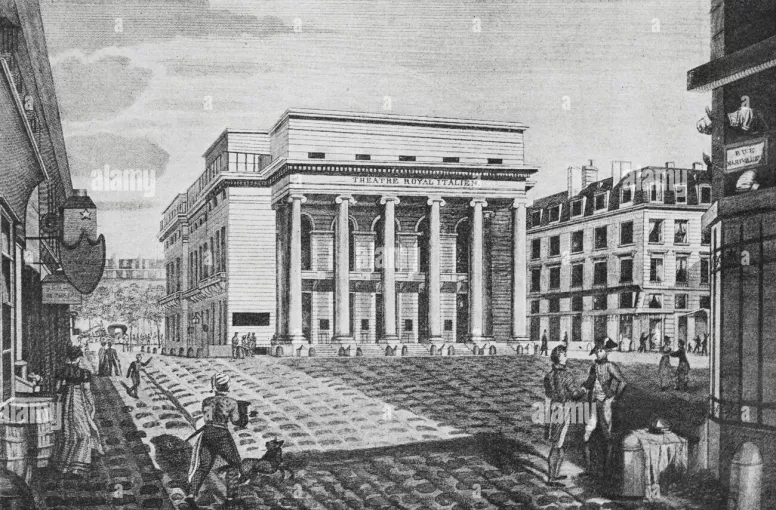

( 37 représentations de différentes comédies ont lieu en 1779 ). Mais cette réapparition à l’affiche est de courte durée. De plus, les acteurs de la troupe sont plutôt des chanteurs, et leur jeu ne convainc guère. Ce sont les opéras-comiques d’Anseaume, Marmontel ou Sedaine, sur des musiques de Duni, Grétry ( dont le nom est donné à la rue qui passe au Sud du théâtre ) ou Monsigny qui ont la faveur du public. L’institution royale retrouve le nom d’Opéra-Comique en 1780, et s’installe dans la première Salle Favart en 1783. En 1786 et 1787, on ne compte déjà plus que trois représentations de comédies de Marivaux par an, puis plus aucune à partir de 1789.1

La rue de Marivaux

Vue du théâtre royal des Italiens prise au coin de la rue de Marivaux © BnF

Déjà à la fin du XVIIe siècle, les répertoires circulaient : les acteurs forains s’appropriaient les personnages-types italiens comme Arlequin, Colombine ou Scaramouche et concevaient des spectacles en partie musicaux.

De 1762 à 1780, si l’institution royale garde le nom de Comédie-Italienne et que les représentations alternent entre répertoire italien, comédies françaises et opéras-comiques, les pièces de Marivaux sont loin d’être les plus populaires. L’opéra-comique l’emporte auprès du public, sans doute lassé de l’héritage de la commedia dell’arte. En 1783, le choix de nommer la rue de Marivaux semble donc relever de l’hommage, vingt ans après la mort du dramaturge, en souvenir du temps où le jeu des Comédiens Italiens répondait aux attentes du public. Le Boulevard des Italiens, situé au nord du théâtre, leur doit d’ailleurs son nom.

Aujourd’hui, les archives de la Comédie-Italienne sont en partie conservées à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra

( BnF ), parmi les archives de l’Opéra-Comique.

Une comédie de Marivaux adaptée en opéra-comique à la fin du XIXe siècle

Le 21 octobre 1877 est créé à l’Opéra-Comique ( alors dirigé par Camille du Locle et Léon Carvalho ) La Surprise de l’amour, opéra-comique en deux actes de Ferdinand Poise ( 1828-1892 ) sur un livret de Charles Monselet

(1825-1888), d’après Marivaux. Dans le rôle de Colombine : la mezzo Célestine Galli-Marié (1837-1905), créatrice du rôle de Carmen deux ans plus tôt. Le rôle de la Comtesse est tenu par sa sœur Irma Marié (1841-1891), celui de Lélio par le ténor Nicot, et celui d’Arlequin par le baryton Morlet. La mise en scène est signée Charles Ponchard (1824-1891).

La Surprise de l’amour, opéra-comique imité de Marivaux par Monselet, musique de M. Poise

(dessin de M. Brun), 1877 © BnF

Résumé des trois chapitres

L’Opéra-Comique, c’est un théâtre original né dans les foires de Paris. Il mélange musique et théâtre parlé. Au fil du temps, il a changé de lieux, d’artistes et de formes, tout en gardant son esprit créatif. Les rues qui entourent le théâtre (Boulevard des Italiens, rue Favart, rue de Marivaux), rappellent cet héritage.