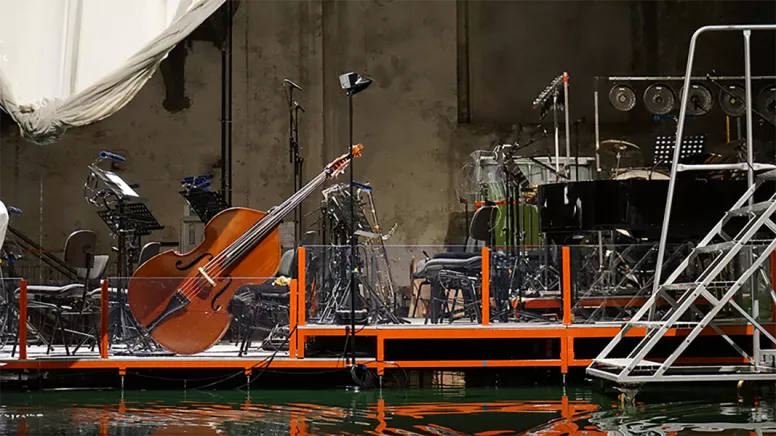

Mardi 25 juillet 2017, 16h. Le matin, il n’y avait rien sur le plateau. A présent s’y trouve un bassin d’environ cinq mètres sur deux, rempli d’une eau dont l’obscurité de la salle permet de voir la fluorescence verte émeraude. A l’intérieur de ce bassin, Sarah Maria Sun, soprano, et Niels Bormann, comédien, semblent s’accommoder dignement des énormes bottes de pluie dont ils sont affublés pour l’occasion. Pour compléter sa tenue, Niels Bormann arbore fièrement un masque de réalité virtuelle sur les yeux, relié à une sorte d’ordinateur qui le pilote sans doute et qu’il porte sur le dos comme un sac d’écolier. C’est d’ailleurs l’excitation de la nouveauté et la candeur de l’enfance que l’on lit dans les yeux de chacun face à ces bizarreries technologiques. Dans chacune de ses mains, deux manettes lui permettent de dessiner son monde. On voit projeté derrière lui ce que lui voit tout autour. On se sent presque gêné de pénétrer à ce point sa perception, de lui voler ses yeux, de lui prendre son regard ; puis on se souvient vite que l’image projetée passe de toute façon elle aussi par nos yeux, qu’ils la transforment, et qu’elle sera toujours nécessairement différente de celle que Niels Bormann voit lui-même. Alors ça va mieux.

Il se déplace maladroitement dans l’eau et dans l’air comme s’il découvrait l’espace. Ne le redécouvre-t-il pas d’ailleurs ? Mais en combien de dimensions au juste ? On comprend, à mesure que l’on observe, que l’une des deux manettes est une palette qui propose plusieurs outils, plusieurs substances, plusieurs couleurs ou peintures virtuelles ; et que la seconde est le pinceau qui lui permet de dessiner tout autour de lui l’environnement qui lui plaît, grâce à des lignes, des textures, des lumières dont le choix semble à la fois aléatoire et minutieux. En fond sonore, des parties de la bande son électronique qui sera jouée lors des représentations. Au premier plan, parfois, la voix de la soprano qui fait résonner le début du module V-C qu’elle vient de travailler avec Julien Leroy et Christophe Manien en salle de danse. « Es ist geschehen, es kann sich wiederholen. » ; « C’est arrivé, ça peut se répéter. » Et Niels Bormann de suivre ces consignes, et de répéter son geste dans tout son univers, comme pour lui donner une structure, pour se donner des repères au milieu du néant. On le voit écrire « Tisch », table, sans savoir s’il pense à une surface comme support de ce mot ; s’il écrit, à la manière de Magritte, le nom de l’objet pour suggérer sa présence, ou s’il profite simplement de la possibilité de laisser une trace de lumière qui demeure en suspension, alors que toute tentative pour fixer la lumière, évanescente, capricieuse, insaisissable, semble vaine dans la vie comme dans la pièce. Nicolas Stemann, metteur en scène, choisit alors de diffracter ces lignes de lumière à l’aide d’un ballon énorme et transparent qui transforme une seconde fois et sans aucune prétention cette réalité déjà métamorphosée par la technologie.

Un expert de cette machinerie finit par s’emparer du masque. Il semble maîtriser particulièrement l’appareil. Il se met alors à dessiner dans cet espace virtuel aussi facilement que s’il sculptait réellement. L’œil a besoin de s’habituer à ces contours et ces formes nouvelles ; le cerveau, lui aussi, a besoin de temps pour se situer dans cet espace qui semble être un nouveau monde au-delà de l’écran, et pour ne pas donner aux spectateurs un mal de mer auquel cette aventure aquatique, plastique et virtuelle pourrait pourtant conduire. On commence à discerner des voitures. Puis on voit des rubans les caresser doucement. Les rubans semblent bordés d’écume. Ce sont des vagues ; des vagues meurtrières qui engloutissent les véhicules. Ascenseur émotionnel. Puis une masse rosâtre. Des marques. Des yeux : un visage. Un teint orange et des cheveux trop jaunes pour être blonds. Des yeux à-demi plissés, un costume de circonstance. On reconnaît celui qui, de l’autre côté de l’Atlantique, ne croit pas que le changement climatique conduise à des catastrophes. A l’intérieur de son crâne, un cylindre très jaune, très lumineux, presque phosphorescent, de taille modeste. Un cerveau ? Une batterie ? Peut-être les deux. Une chose est sûre : le contenu de cette tête est si lumineux qu’il ne peut être que radioactif, ou au moins instable. D’autres rubans suivront, ils feront se rejoindre l’homme et les voitures sans un déversement commun d’eau polluée et de déchets, comme pour montrer que le déni de la réalité n’empêche pas les vagues de noyer ceux qui s’y enferment. Un très beau moment, poétique, presque politique, qui a su faire de la technologie à la fois l’objet mais surtout l’outil de Kein Licht.

Léo MIGOTTI

Chronique des Conteurs Geiger pour Kein Licht