L’une des plus belles partitions du répertoire français, et métaphore éblouissante du pouvoir du théâtre, dirigée par Louis Langrée et mise en scène par Cyril Teste.

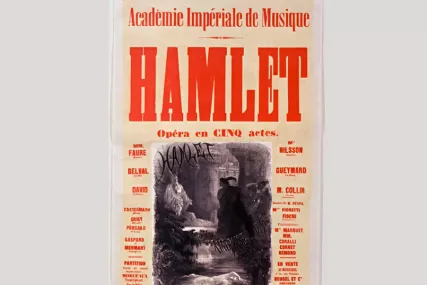

Opéra en cinq actes. Livret de Michel Carré et Jules Barbier d’après Shakespeare. Créé le 9 mars 1868 à l’Opéra (salle Le Peletier).

Hamlet refuse d’assister au couronnement de son oncle Claudius. Celui-ci n’épouse-t-il pas la reine sa mère, veuve depuis peu ? Hamlet père semble déjà oublié à Elseneur, ce qui meurtrit plus le prince que sa propre mise à l’écart du trône. L’apparition du feu roi sur les remparts va le précipiter dans une quête destructrice de la vérité.

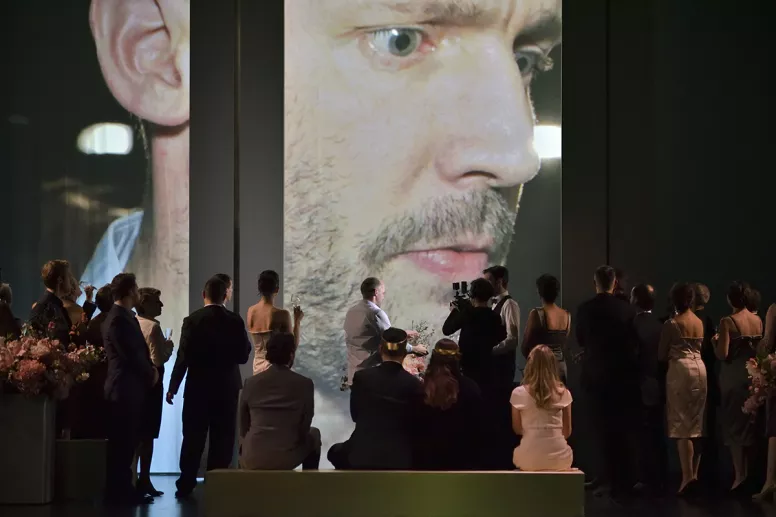

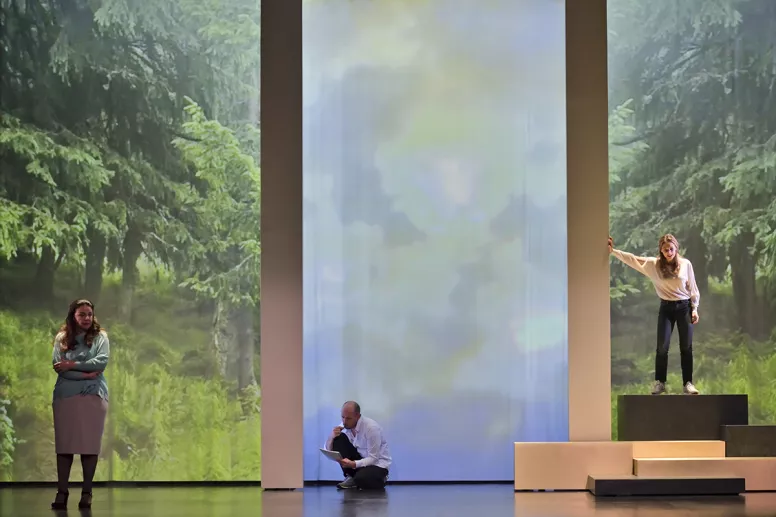

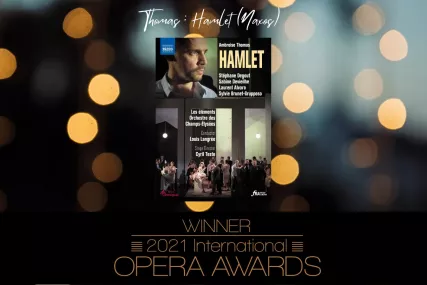

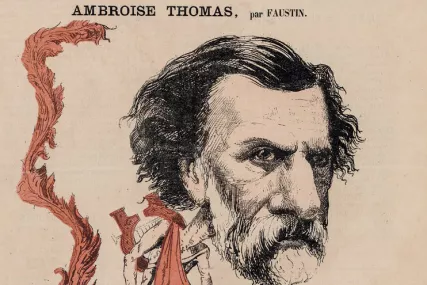

De l’adaptation de l’original par Dumas, Barbier et Carré firent un livret aussi romantique que spectaculaire, où Ophélie brille d’un éclat particulier. Avec ses airs virtuoses, ses ensembles saisissants et son orchestre chatoyant où débutait le saxophone, Ambroise Thomas composa l’une des plus belles partitions du répertoire français. Louis Langrée est l’un des grands promoteurs d’Hamlet, Stéphane Degout l’une de ses incarnations les plus vibrantes. Sabine Devieilhe fait ses débuts dans l’extraordinaire rôle d’Ophélie, Ramy Fischler plante le décor et Cyril Teste met en scène, en images et en perspective cette métaphore du pouvoir du théâtre.

Le dispositif scénique sur Hamlet impose l’extinction complète des téléphones portables. Merci pour votre diligence et bon spectacle !

Ambroise Thomas fut en son temps un trait d’union entre l’Opéra Comique et l’Opéra. En deux ans, de 1866 à 1868, il donna à chaque théâtre un chef-d’œuvre, respectivement Mignon et Hamlet. Des titres que réclamait le public ! C’est ainsi que l’Opéra s’apprêtait déjà à fêter la 100e d’Hamlet, le 28 octobre 1873… lorsqu’il fut ravagé par les flammes. À l’Opéra Comique, la routine avait peut-être pris le dessus lorsqu’en pleine 745e de Mignon, le 25 avril 1887… éclata l’incendie qui détruisit la deuxième salle Favart.

Que le public de 2018 se tranquillise ! Nous avons sans encombre réhabilité Mignon en 2010. Et le rôle-titre d’Hamlet est aujourd’hui si recherché par les barytons que l’œuvre reparaît partout : à New York, Marseille, Vienne, Bruxelles, Göteborg ces dernières années, l’an prochain à Barcelone et Berlin.

Inspirés respectivement de Goethe et de Shakespeare, Mignon et Hamlet s’associent dans la production de Thomas à Françoise de Rimini d’après… Dante. Ce triplé lui fut reproché, alors que ses contemporains en faisaient autant depuis le triomphe parisien de l’Otello de Rossini en 1821. Les sujets littéraires régénéraient l’art lyrique en inspirant des partitions d’autant plus audacieuses que les originaux étaient connus du public.

Aucun relent nationaliste dans le reproche. Sous le Second Empire, on sait que le personnage d’Hamlet est d’abord français, né sous la plume de Belleforest dont les Histoires tragiques, imprimées en 1570, sont traduites en anglais au moment où Shakespeare produit sa pièce.

C’est après 1751 et le séjour parisien de l’acteur anglais David Garrick, qui joue Hamlet dans les salons, qu’érudits et acteurs se passionnent pour Shakespeare. Sa « barbarie » – dixit Voltaire – flatte autant qu’elle épice le classicisme français. Traduit et adapté, aux vers alexandrins comme aux règles dramatiques, Hamlet entre à la Comédie-Française en 1769. Il y brûle les planches sous les traits de Talma de 1803 à 1826.

En 1827, une troupe anglaise vient présenter à l’Odéon son Hamlet et d’autres Shakespeare. Berlioz, Hugo, Delacroix, Vigny, Dumas, Gautier, etc. sont éblouis. « Son éclair, en m’ouvrant le ciel de l’art avec un fracas sublime, m’en illumina les plus lointaines profondeurs » raconte Berlioz… qui épousera Ophélie. Prenant Hamlet pour emblème du drame nouveau, les romantiques le revisitent à leur tour. Alexandre Dumas et Paul Meurice programment Hamlet, prince de Danemark en 1847 au Théâtre-Historique. Le jeu de Rouvière chavire Baudelaire, les chansons d’Ophélie et du fossoyeur, signées Ambroise Thomas, sont plébiscitées. Au gré des reprises, Dumas testera plusieurs dénouements pour rendre acceptable l’hécatombe prévue par Shakespeare…

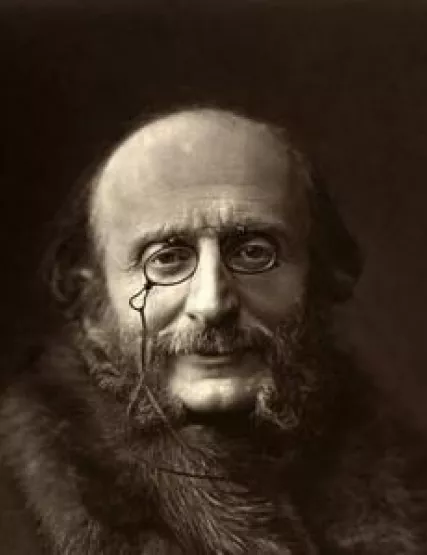

Sous le Second Empire, François-Victor Hugo prépare à Guernesey une nouvelle traduction intégrale de Shakespeare tandis qu’à Paris, les opéras fleurissent : Béatrice et Bénédict de Berlioz, Le Saphir de Félicien David, Macbeth de Verdi, Roméo et Juliette de Gounod… Dans ce contexte, Thomas revient à Hamlet avec les excellents adaptateurs du Faust de Gounod. Il le destine au Théâtre-Lyrique, mais en 1866 Mignon triomphe à l’Opéra Comique. L’Opéra (sis rue Le Peletier) sollicite donc Thomas – et comment lui résister ? Le discret Aristide Hignard, qui achève alors son propre Hamlet, en fait les frais : son œuvre attendra vingt ans pour voir le jour.

Dans ce contexte, on comprend que ce n’est pas, non plus, l’adaptation d’un classique à la scène lyrique qui dérange. Que l’Opéra impose un baryton à la place du ténor prévu ne convient que mieux à la mélancolie d’Hamlet. Surtout qu’il s’agit de l’excellent Jean-Baptiste Faure, formé à l’Opéra Comique. Que l’institution, voulant propulser une diva scandinave, demande aux auteurs de développer le rôle d’Ophélie et de l’agrémenter d’une mélodie suédoise, est du meilleur effet : le public s’enthousiasme pour la charismatique Christine Nilsson.

Que l’Opéra réclame de grandes scènes collectives, avec le chœur que dirige Victor Massé, permet de ne pas trop trahir la portée politique de l’original. L’implication obligée du ballet, dirigé par Marius Petipa, est aisée : rien de mieux qu’une fête paysanne pour dramatiser une intrigue. Quant au spectre qu’on évitait au début du siècle, il pimente désormais le spectacle. Rien ne manque : formidables seconds rôles, dont la mezzo Pauline Lauters-Gueymard (créatrice de l’Eboli de Verdi) en Gertrude criminelle, chœur a capella, chanson à boire, marche, et même une grande scène de folie, pour concurrencer Lucie de Lammermoor.

La suppression de plusieurs personnages et le choix d’un dénouement à la violence contenue sont d’autant moins reprochés à Thomas que son orchestration, variant les atmosphères, jouant de la spatialisation, valorisant les vents, dont le cor anglais et le tout nouveau saxophone, sublime l’orchestre et son chef Georges Hainl.

Longuement mûrie, superbement montée, la soirée du 9 mars 1868 est un triomphe. Un an après le Don Carlos français de Verdi d’après Schiller, cette nouvelle appropriation tombe sous le sens. Si bien que Thomas est cette année-là le premier musicien à être élevé à la dignité de commandeur de la Légion d’honneur.

À sa mort en 1896, Hamlet aura été joué 276 fois à l’Opéra, créé à Londres dès 1869 (avec un dénouement plus conforme à l’original), puis donné les décennies suivantes dans les principaux opéras européens, et rapidement dans les deux Amériques.

L’œuvre n’a pourtant atteint que 367 représentations dans la ville qui l’a vue naître et a quitté l’affiche en 1938 – Mignon en 1967. Alors que reprochait-on à Thomas, qui a fini par affecter la postérité de sa musique ?

D’aborder avec assurance, et dans le respect des règles, ce que Berlioz, Verdi et d’autres s’étaient approprié en s’inspirant des audaces de Shakespeare. « Il faut du courage pour être romantique, car il faut hasarder » disait Stendhal. Artiste scrupuleux et respectueux du public, des institutions et des chanteurs, Thomas ne laissait rien au hasard. Équilibrés et poétiques, ses titres semblaient trop beaux pour être honnêtes, inspirant à Chabrier la terrible formule : « Il y a trois sortes de musique : la bonne, la mauvaise et celle d’Ambroise Thomas. »

Aujourd’hui Thomas illustre, comme Verdi, l’âge d’or de l’opéra en Europe : un art d’une haute culture, exigeant mais accessible, nourri de pratiques multiples, sachant aller à la rencontre des publics du monde entier.

C’est l’art lyrique que l’Opéra Comique est fier de promouvoir, jusqu’en Chine avec Hamlet, en conjuguant les talents de Louis Langrée et Cyril Teste avec les meilleurs interprètes de nos nouvelles générations, menés par Sabine Devieilhe et Stéphane Degout.

Acte I

Au palais d’Elseneur, Claudius succède à son frère sur le trône du Danemark en épousant la reine veuve, Gertrude. La cour est en liesse et le fils du défunt roi, le mélancolique Hamlet, cherche la consolation dans l’amour qui le lie à Ophélie, fille du ministre Polonius. Le frère d’Ophélie, Laërte, part en mission en Norvège et confie sa sœur à son ami Hamlet. Celui-ci a appris que le fantôme de son père hante les murailles du château. Il quitte la fête et s’y rend vers minuit. Le Spectre lui révèle que son frère Claudius l’a assassiné et a séduit Gertrude. Hamlet jure de le venger.

Acte II

Ophélie ne comprend pas pourquoi Hamlet est devenu froid et distant, et doute de son amour. Gertrude tente de la rassurer mais craint qu’Hamlet ait découvert la vérité. Le nouveau roi Claudius tente d’amadouer Hamlet qui joue la désinvolture et convie une troupe de comédiens ambulants à s’établir au château. Hamlet organise un spectacle qui doit permettre de démasquer le roi. La représentation de la pièce Le Meurtre de Gonzague effraie la cour, d’autant qu’Hamlet feint la folie pour entrer dans le jeu et accuser publiquement Claudius et Gertrude.

Acte III

Dissimulé dans l’oratoire de la reine, Hamlet entend prier Claudius et comprend que le père d’Ophélie, Polonius, a été complice du régicide. Il rompt avec Ophélie puis se dispute violemment avec sa mère. Le Spectre lui apparaît alors et lui ordonne d’épargner Gertrude.

Acte IV

En pleine fête du printemps célébrée par les paysans, Ophélie s’abandonne à la folie avant de se noyer.

Acte V

En proie à des pensées morbides, Hamlet se rend au cimetière. Il y rencontre un Laërte accusateur et vindicatif car un cortège funèbre vient enterrer Ophélie. Hamlet s’apprête à se suicider mais le Spectre paraît encore pour lui rappeler son serment de vengeance. Hamlet tue alors Claudius et est aussitôt proclamé roi de Danemark.

Direction musicale, Louis Langrée • Mise en scène, Cyril Teste • Avec Stéphane Degout, Sabine Devieilhe, Laurent Alvaro, Sylvie Brunet-Grupposo, Julien Behr, Jérôme Varnier, Kevin Amiel, Yoann Dubruque, Nicolas Legoux • Choeur, Les éléments • Orchestre des Champs-Élysées

Voir toute la distribution3h20 (entracte inclus) - Salle Favart

135, 125, 97, 75, 50, 30, 16, 6 €

Spectacle en français, surtitré en français et en anglais

Avant-Spectacles

Introduction au spectacle

Agnès Terrier, la dramaturge du théâtre vous dit en 15 minutes tout ce qu’il faut savoir sur l'œuvre et le contexte de sa création.

Chantez les airs de l'opéra

Rendez-vous décomplexé avec un chef de chœur pour découvrir en chantant quelques airs de l’opéra que vous vous apprêtez à voir !

Rencontrez les artistes

Rencontre avec les artistes de la production mardi 18 décembre à 19h.

Distribution

Choeur :

Les éléments

Orchestre :

Orchestre des Champs-Élysées

Nouvelle production :

Opéra Comique

Coproduction :

Collectif MXM, Opéra Royal de Wallonie, Croatian National Theatre in Zagreb. Dans le cadre du partenariat Beijing Music Festival / Opéra Comique.

Avec le soutien de

La production bénéficie du soutien d’Olivier Théron pour le banquet, agnès b. pour les costumes et Fabien Joly pour les fleurs.

Remerciements à Anaïs Cartier, Coline Dervieux, Johnny Rabines, Victor Figueiras, Olivier Saksik et la Comédie-Française

Vidéo de vague : Heewon Lee pour l’Opéra Comique

D’après l’édition critique de Hugh Macdonald, Bärenreiter-Verlag, Kassel – Basel – London – New York – Praha

En partenariat avec