Le Foyer de la Rêverie

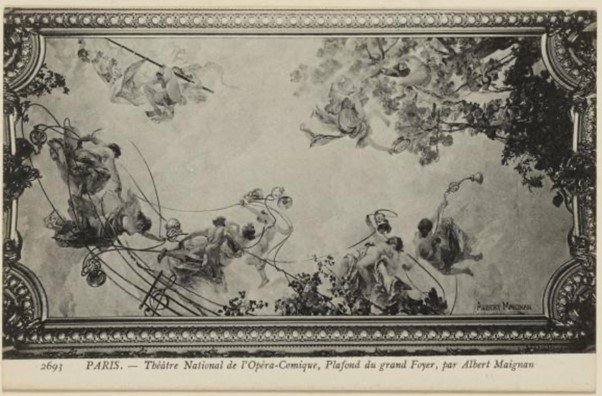

Muses, héroïnes et monuments dansent ensemble dans le Foyer de la Rêverie. La Ronde des Notes, qu’on peut contempler en levant la tête vers le plafond du Foyer, représente dix personnages qui dansent dans les airs, suspendus aux lignes d’une portée, sur lesquelles scintillent en lettres d’or les noms des notes : do, ré, mi, fa, sol, la et si.

On remarquera que parmi ces corps voluptueux s’ébattent quelques hommes, un choix inhabituel de la part d’Albert Maignan lorsque les figures allégoriques représentées dans les décors du nouvel Opéra-Comique de 1898 sont presque exclusivement féminines. Ces muses au masculin sont susceptibles de flatter les regards des spectatrices et spectateurs qui préféreraient leurs muscles bandés aux rondeurs de celles dont les corps font la structure même de la façade et de la salle Favart.

Plafond du Foyer de l'Opéra-Comique © Paul Tomasini

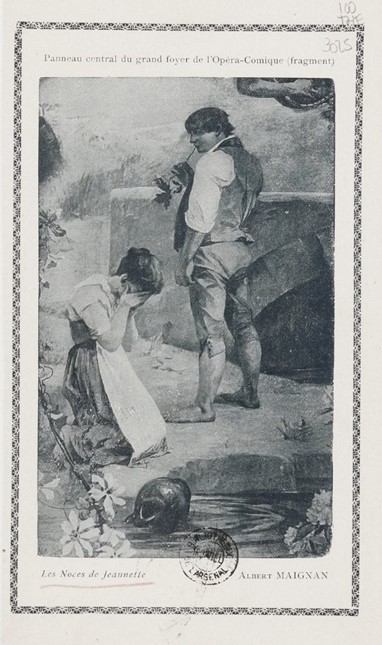

Face à la fenêtre, un grand tableau large de 13 mètres, percé de trois portes donnant sur l’avant-foyer. Au premier plan, deux groupes principaux. À gauche une dispute d’amoureux, près d’une fontaine où une cruche est abandonnée au fil de l’eau. À droite, un homme baise la main d’une femme rieuse, qui semble prendre plaisir à cette courtoisie. Si ce portrait était animé, il nous apprendrait cependant que la suite de l’histoire de Zampa ou la Fiancée de marbre, l’opéra-comique de Ferdinand Hérold créé dans la salle Favart le 20 novembre 1831, est moins charmante qu’il n’y paraît dans cette scène au charme pastoral.

Il faut céder à mes lois

Et comment s’en défendre ?

Quand mon cœur a fait un choix

La belle doit se rendre.

… peut-on lire sur le rouleau manuscrit qui ondule entre les grappes de fleurs blanches. Ces vers orgueilleux sont chantés par le corsaire Zampa à la charmeuse Camille, une villageoise sicilienne qui ne connaît pas encore la menace qui l’attend. Le pirate l’obligera bientôt à renoncer à son amant Alphonse, en menaçant de tuer le père de Camille qu'il détient en otage. Le buisson de roses épineuses qui encadre la scène a pour double fonction d’annoncer la vraie senteur de l’opéra-comique, et de donner l’impression au passant qui admire la peinture qu’il est en train d’épier la rencontre de Camille et Zampa, depuis une cachette embaumée. En suivant du regard les fleurs qui contournent l’ouverture centrale, on retrouve à gauche la scène de la dispute amoureuse, issue de l’opéra-comique en un acte Les Noces de Jeannette de Victor Massé, créé dans la salle Favart le 4 février 1853. Cette œuvre raconte l’histoire du mariage de Jean et Jeannette. On y découvre une seconde jeune femme malheureuse en amour. Sa lamentation s’inscrit sur la page d’une partition qui orne le rosier :

Ma pauvre âme est pleine

D’un mortel souci

C’était bien la peine

De l’aimer ainsi.

… pleure-t-elle, pleine de rancœur pour l’amoureux qui l’a délaissée. Car Jean est un jeune homme peu inspiré par les lois de l’hymen.

Il a fini par abandonner Jeannette devant l’autel, incapable de respecter son vœu initial. Estimant que la vie lui doit encore la saveur de la liberté, il profite de son privilège masculin pour flirter avec d’autres. On comprend mieux le désespoir apparent de sa promise Jeannette, vouée à pleurer jusqu’à ce que la cruche de ses larmes rejoigne la rivière de sa tristesse. Ce que la toile ne dit pas, c’est que Jeannette n’est pas si cruche que cela ! Elle parvient à faire signer de force un contrat de mariage à Jean, pour faire croire aux villageois que c’est elle qui a annulé les noces. La fin de l’histoire est heureuse selon les conventions : Jeannette et Jean se disent oui devant l’autel.

Si l’option « fast forward » pouvait s’activer en observant les peintures de Maignan, vous auriez aussi appris que la fin de Zampa met en scène une vengeance autrement plus fantastique que celle de Jeannette sur Jean, et qui est d’ailleurs orchestrée par la « fiancée de marbre », cette mystérieuse figure qui apparaît dans le sous-titre de l’œuvre. Cette statue est l’effigie d’une femme autrefois amoureuse du pirate narcissique, et morte de désespoir après qu’il l’a abandonnée. À la fin de l’opéra, elle s’anime soudainement et jette le Don Juan sicilien dans les flammes de l’Etna. Après une vie passée à faire flamber les cœurs, le voilà récompensé !

En juxtaposant les deux peintures murales du Foyer de l’Opéra-Comique, on remarque le buisson de roses qui semble les unir par-delà la porte qui les sépare, révélant la nature à la fois romantique et épineuse des amours qui sont dépeintes.

Les Noces de Jeannette Zampa ou la fiancée de marbre

Au-dessus de ces héroïnes tantôt victimes, tantôt vengeresses planent des créatures célestes. L’historien de l’art belge Hippolyte Fierens-Cavaert a merveilleusement décrit ces allégories des

« mouvements » en musique, dans un article de 1898 :

Voici un génie qui joue du violon, un autre du théorbe; au centre, deux femmes vêtues l’une de rose, l’autre d’une riche étoffe verte, symbolisant le chant lyrique et la romance. Dans le feuillage d’un érable blanc une nouvelle figure agite des cymbales: c’est l'Allegro qui termine par sa danse mouvementée la série des autres personnages célestes représentant l’Andante et l’Adagio. [Ces] figures allégoriques planent au-dessus de Paris entrevu dans la brume, le Paris réel où s’aperçoit même la silhouette de la «Tour », le Paris vivant et fiévreux qui, après avoir été le berceau de l’opéra-comique, devrait bien rester pour lui un sûr asile.

— « Le nouvel Opéra-Comique », in Revue de l’art ancien et moderne, t. 4, juillet-décembre 1898, p. 289-344

Minuscule mais bien présente, la Tour Eiffel mentionnée par Fierens-Cavaert a été dissimulée par Maignan dans son ciel évocateur des peintures de la Renaissance italienne, comme un clin d’œil anachronique. Elle est aussi un hommage à l’Exposition universelle de 1887, lors de laquelle a eu lieu la construction de la Tour, et qui précède celle de 1900, au cours de laquelle sera célébrée l’inauguration du premier théâtre entièrement éclairé à l’électricité, le nouvel Opéra-Comique.

Face aux peintures qui donnent sur l’avant-foyer, on trouve côté fenêtres deux autres œuvres peintes par Maignan, inspirées des opéra-comiques La Dame Blanche (1825) de Boieldieu et Le Châlet d’Adoplphe Adam (1834), eux aussi créés dans la salle Favart. Un paysage de montagne sert de décor aux deux scènes, plus éthérées que celles d’en face : trônant sur les traînées de brume d’un paysage qui évoque l’Écosse à gauche, la Suisse à droite, deux garçons peu sensibles au vertige, l’un flûtiste, l’autre trompettiste, jouent les airs connus des opéras-comique qu’ils représentent : à droite la fameuse cavatine du Châlet, à gauche, l’air célèbre du ténor, « Ah quel plaisir d’être soldat !… », à l’Acte I de La Dame blanche.

Ce qui étonne le plus, quand on baigne son regard dans les vaporeuses couleurs des peintures de Maignan, c’est, au-delà de l’éclectisme des différentes commandes qui participent au décor global, la diversité des styles qui habitent spécifiquement ses peintures. Les fleurs peintes sont le produit d’un grand sens du détail et de l’observation, et semblent émaner d’un style presque naturaliste, tandis que les mouvements dans lesquels sont pris les corps des allégories rappellent le style du romantisme historique, ou évoquent déjà des influences pré-symbolistes.

Les peintures de Maignan, pièces maîtresses du Foyer

1er janvier 1893

L’État décide de rebâtir une salle pour l’Opéra-Comique.

À l’issue d’un concours présidé par Charles Garnier, Louis Bernier est choisi parmi 88 candidats.

L’architecte sollicite de nombreux artistes-décorateurs de renom pour le seconder dans ce projet. Lauréats d’un grand prix de Rome, professeurs à l’École des beaux-arts ou membres de l’Académie, tous concourent à faire de ce nouveau théâtre un véritable monument à la gloire de l’institution et du genre de l’opéra-comique. La décoration se caractérise par son éclectisme, propre à une période de transition passionnée d’histoire.

La Ronde des Notes, Carte postale illustrée (non datée), Musée Carnavalet

3 juin 1897

Notification qu’après le refus par Morot d’une commande de peintures, ces travaux ont été confiés à Maignan, sur le conseil de Bernier.

25 juin 1897

Lettre de l’architecte Bernier à Roujon, directeur des Beaux-Arts.

« En résumé, les façades y compris les cariatides de messieurs Michel, Peynot et Allar supportant l’entablement supérieur seront terminées à la fin de l’été. On commencera alors l'exécution de la menuiserie d’art, de la peinture décorative et des mosaïques (...). Enfin on procédera à leur mise en place et à celle des sculptures et peintures commandées à Falguière, Coutan, Marqueste, Lombard, Merson, Flameng, Constant, Maignan, Toudouze et Collin. Donc s'il ne survient pas des obstacles imprévus, le théâtre de l’Opéra-Comique sera achevé à l’automne 1898. »

Les Noces de Jeannette, estampe, 1898, BnF

1 janvier 1898

Inauguration de la troisième salle Favart, en présence du Président de la République Félix Faure.

18 octobre 1898

Maignan et Toudouze ont achevé leurs ouvrages et ont, en conséquence, été invités à s’entendre avec l’Architecte de l’Opéra-Comique (Bernier) au sujet du marouflage de leurs peintures, auxquelles ces artistes auront à apporter ensuite quelques retouches sur place.

Zampa ou la Fiancée de marbre, Photographie argentique, 1898

Bibliothèque historique de la Ville de Paris

14 janvier 2013

Restauration du Foyer

Après plus d’un an de travaux, le Foyer de l’Opéra-Comique, remarquable témoignage de l’art français à l’extrême fin du XIXe siècle, retrouve son éclat et sa beauté d’origine. Les travaux, menés sous la direction des Monuments Historiques, ont bénéficié d’un mécénat du World Monuments Fund.