Salle d'un théâtre forain pendant un numéro de danseurs de corde, comme on en donnait régulièrement en ouverture de soirée, par Louis Nicolas van Blarenberghe, mi-XVIIIe siècle © The Metropolitan Museum of Art, New York

Aux origines : Catherine Vondrebeck, dite « Veuve Baron » (1678–1736)

Fille d’artistes forains, négociatrice hors pair, Catherine Vondrebeck obtient dès 1698 le droit de mêler musique, chant et danse aux comédies de foire, un pas décisif vers la naissance de l’opéra-comique. En 1714, elle adopte le nom « Opéra-Comique », développe une troupe mixte et programme parodies et opéras-comiques : l’intuition d’une véritable institution.

Justine Favart, par François-Hubert Drouai, 1757 © MetMuseum

Le naturel scénique : Justine Favart (1727–1772)

Actrice, chanteuse, autrice, Justine Favart révolutionne le jeu en recherchant la vérité du geste, du costume et de la diction, jusqu’à « sacrifier les agréments de la figure à la vérité des caractères ». De Bruxelles à Paris, son influence rayonne sur la Comédie-Italienne, puis l’Opéra-Comique, où elle crée plus de quarante rôles.

Portrait d’Élisabeth Vigée Le Brun, 1787 © The Metropolitan Museum of Art, New York

L’étoile du cœur : Rosalie Dugazon (1755–1821)

Comédienne-chanteuse virtuose, elle bouleverse le public dans Nina ou la Folle par amour (1786) et laisse son nom à deux emplois toujours en usage « jeune Dugazon » et « mère Dugazon » qui ont façonné la typologie des mezzo-sopranos légers. Une star populaire dont coiffures et costumes font mode, à la scène comme à la Cour.

Sophie Gail | Portrait de Le Bec d’après Eugène Isabey, 1826 © BnF

La compositrice la plus jouée : Sophie Gail (1775–1819)

Romancière musicale précoce, puis autrice d’opéra-comique, Sophie Gail triomphe avec Les Deux Jaloux (1813), œuvre au long succès, et La Sérénade (1818). À sa disparition, plusieurs de ses titres sont encore à l’affiche ; elle demeure à ce jour la compositrice la plus jouée à l’Opéra-Comique.

Marceline Desbordes-Valmore | Constant-Joseph Desbordes, vers 1811 © Musée de la Chartreuse de Douai

La voix et la plume : Marceline Desbordes-Valmore (1786–1859)

D’abord actrice-chanteuse à l’Opéra-Comique, elle devient l’une des grandes voix poétiques du XIXe siècle. Sa poésie intime inspire Paër, Offenbach, Bizet, Saint-Saëns, Hahn et tant d’autres ; ses vers « impairs » influenceront Rimbaud et Verlaine, qui la place parmi ses Poètes maudits. Œuvre à redécouvrir, entre scène et page.

Loïsa Puget | Portrait de Marie-Alexandre Alophe © BnF

La reine de la romance : Loïsa Puget (1810–1889)

Compositrice célébrée dans toute l’Europe et aux États-Unis, amie de George Sand, Loïsa Puget signe des centaines de romances et débute à l’Opéra-Comique en 1836 avec Le Mauvais Œil. En 1851, elle devient la première femme sociétaire de la SACEM, une reconnaissance historique de sa place dans l’art musical.

Laure Cinthie-Montalant dite Cinti-Damoreau | Portrait de Pierre-Roch Vigneron, 1830 © BnF

Virtuose et pédagogue : Laure Cinti-Damoreau (1801–1863)

Muse de Rossini et créatrice de rôles dans La Muette de Portici et Robert le diable, elle rejoint l’Opéra-Comique où elle excelle dans l’art du dialogue et du jeu. Première femme professeure de chant au Conservatoire (1833–1856), elle transmet une technique et un style qui influenceront des générations d’interprètes.

Célestine Galli-Marié en costume de Carmen, 1875 © BnF

L’invention d’un emploi : Célestine Galli-Marié (1837–1905)

Comédienne-chanteuse d’une intensité rare, elle crée 17 rôles à l’Opéra-Comique, dont Mignon, Fantasio et surtout Carmen. À Bizet, elle suggère de remplacer l’air d’entrée par une habanera de Sebastián Iradier : l’iconique « L’amour est un oiseau rebelle » était née. Un tournant dans l’histoire du théâtre musical.

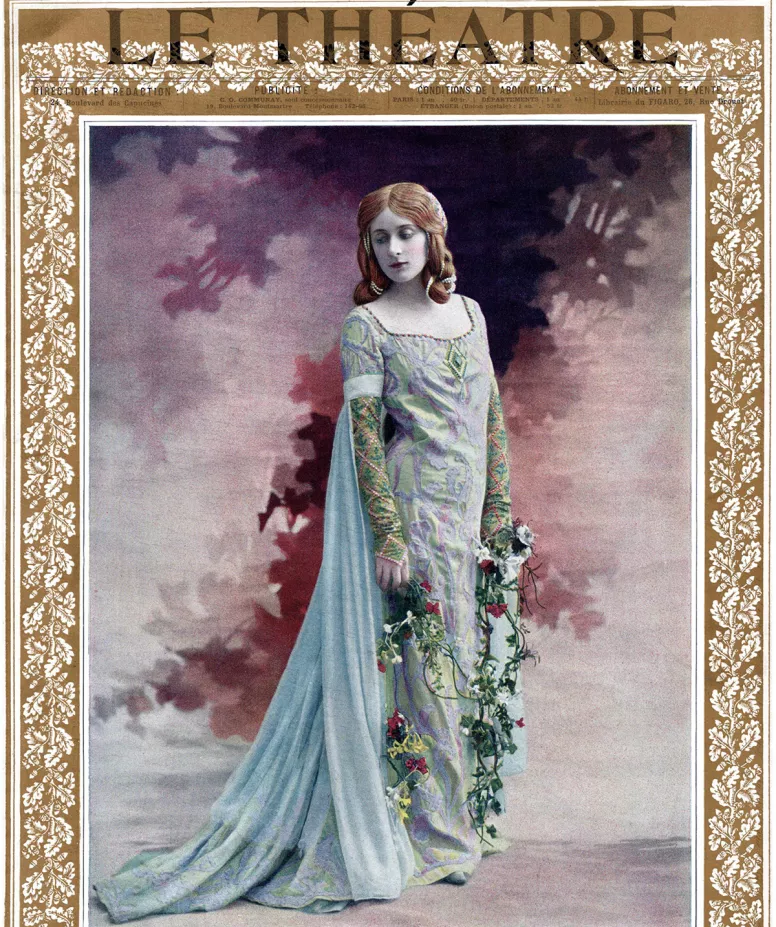

Portrait de Mary Garden | Studio Reutlinger, 1902 © BnF

Une icône moderne : Mary Garden (1874–1967)

Révélée en remplaçant au pied levé Louise de Charpentier, Mary Garden devient la Mélisande de Debussy et l’ambassadrice du répertoire français aux États-Unis. Son timbre « doucement insinuant », selon Debussy, et son sens de la scène imposent un modèle d’interprétation intimiste, parfaitement accordé à l’esthétique de l’Opéra-Comique.

Mariquita et la danse en mouvement DR

La danse en mouvement : Mariquita (1841–1922)

Maîtresse de ballet visionnaire, elle ouvre le corps de ballet aux hommes, élève le niveau technique et introduit de nouvelles esthétiques, jusqu’à programmer de véritables soirées chorégraphiques. Collaboratrice d’André Messager et de Massenet, elle participe à la modernité de la Belle Époque et inspire durablement la scène parisienne.

Pourquoi ces histoires nous parlent aujourd’hui ?

Parce qu’elles montrent une maison en perpétuel mouvement, portée par des femmes qui ont inventé, transmis, fédéré. Elles ont transformé la pratique du jeu, élargi les répertoires, fait bouger les lignes entre théâtre et musique, scène et société. Leur héritage irrigue notre programmation : le naturel du jeu, l’attention au texte, la puissance du récit musical et l’exigence chorégraphique restent au cœur de l’identité de l’Opéra-Comique.

Venez célébrer ces dix parcours qui racontent autant de façons d’être artiste... et d’être libre

L’exposition est accessible aux spectateurs et aux visiteurs du théâtre.

Prolongez l’expérience en salle : notre saison fait dialoguer le passé et le présent, fidèle à l’esprit d’invention de ces pionnières.

Lors de votre venue, ne manquez pas de découvrir dans nos coursives : ces portraits, des documents et citations qui redonnent chair à ces destinées ; des repères pour relire trois siècles d’histoire de la maison à travers le prisme de leurs carrières ; des invitations à (re)découvrir les œuvres qu’elles ont servies, composées ou inspirées.